Hay un momento en el capítulo 7 de The Beginner’s Guide, justo después de entrar en el sótano de una casa y descender por una escalera de formas geométricas que flotan en el vacío, en el que llegamos a una inmensa prisión. En ella recorremos un pasillo de rejas hasta llegar a nuestra celda y, siguiendo la inercia del camino que marca el propio juego, nos encarcelamos. Hasta ahora el narrador hablaba sobre el peso del motor gráfico en el resultado final de un videojuego, pero entonces cambia radicalmente de tema. Desde dentro de la celda, mientras vemos cómo la puerta se cierra, nos explica: «Es curioso que esta prisión, en el diseño original de Coda, permaneciera con la puerta cerrada durante una hora antes de dejarte salir». Pero la puerta se abre en un par de segundos. Y el narrador dice: «si no te importa, vamos a saltarnos esto». Después nos cuenta cómo este momento que ha modificado para nosotros motivó una discusión entre él y Coda (el desarrollador ficticio de los juegos por los que nos está guiando):

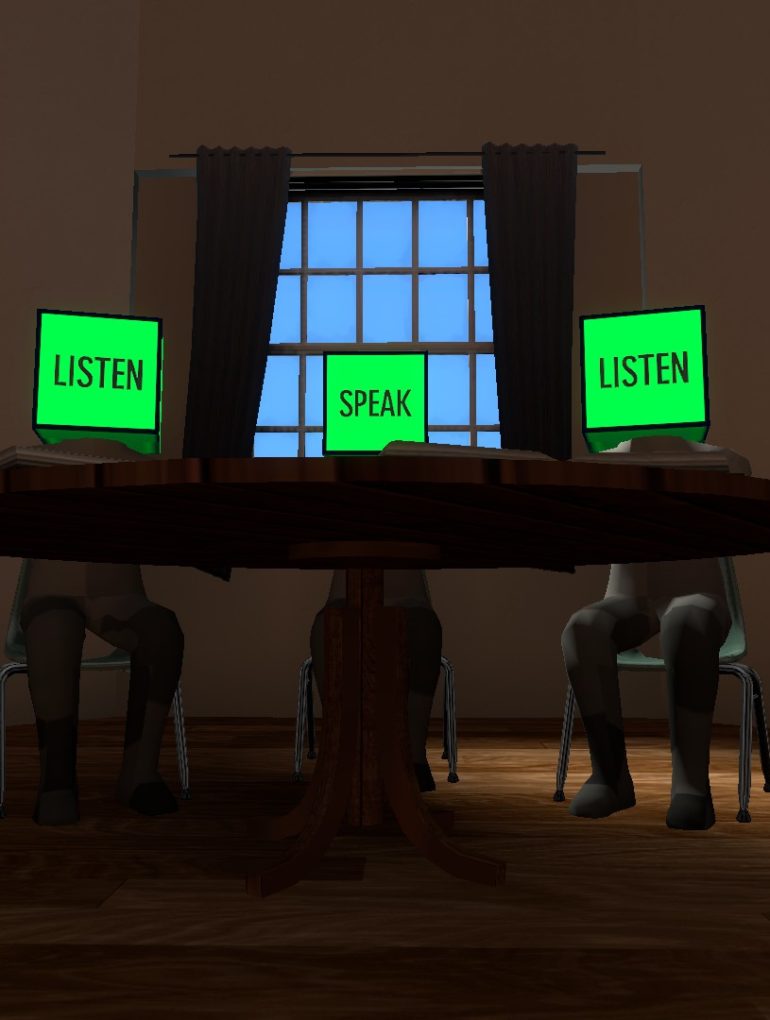

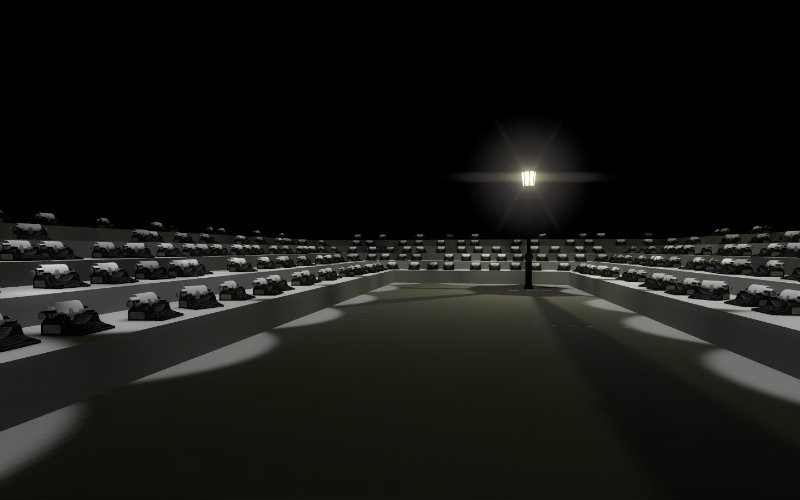

Esto es algo sobre lo que los dos solíamos discutir mucho, sobre si un juego debe ser jugable, si significa algo si nadie puede avanzar en el juego, y yo siempre defendía que, ya que se pone todo este esfuerzo en el juego, ¿por qué no hacerlo jugable y accesible? Y entonces teníamos acalorados debates y, una vez, después de unas conversaciones, él se fue a casa y un par de días después me envió una carpeta titulada “Juegos jugables”. Estaba llena de cientos de juegos individuales, cada uno era una caja vacía por la que andabas y ya está. Créeme, jugué a cada uno de los juegos para descubrir si había algún tipo de broma oculta en algún lado. No la había.

Lo que consigue esta falsa discusión entre los dos personajes —sobre la que volveremos más tarde— es poner el foco sobre la forma en que entendemos y nos relacionamos con los videojuegos. En la tensión entre estas dos visiones enfrentadas lo que late no es lo que se dice en la superficie sino algo mucho más profundo: no se trata de si un juego debe o no ser jugable, sino de qué hace que un juego sea más o menos jugable y, por lo tanto, de qué hablamos cuando hablamos de jugabilidad.

Si atendemos a la postura del narrador, podríamos decir que jugable es aquel juego que se deja jugar. En dos sentidos: por un lado, jugable porque no pone impedimentos irracionales, no nos hace sentirnos aislados dentro de su mundo ni tampoco intenta sacarnos de él, sino que mantiene un diálogo respetuoso con les jugadores (o por decirlo de otra forma: da en la misma medida en que pide); por otro lado, jugable porque no se limita a dejarnos estar sino que nos permite hacer, ser actores y no solo observadores en su mundo. Para el narrador resulta impensable que Coda nos mantenga encerrados en esa celda durante una hora sin posibilidad de actuar o que pueda crear una serie de juegos en los que la acción se limite a andar por una caja vacía «y ya está». Ante ello Coda responde tomando el sentido más estricto de la palabra para bautizar toda una serie de juegos aparentemente vacíos como “jugables”. Ante la intransigencia del narrador su posición es puramente pragmática: son juegos y se pueden jugar, por tanto, son juegos jugables.

Las dos opiniones son opuestas, pero ambas tienen sentido en la forma en que se exponen. La defensa del narrador es razonable, en tanto que pasar una hora esperando en una celda o andar dentro de una «caja vacía» puede resultar irritante para la mayoría de jugadores. Pero también lo es la respuesta de Coda, puesto que, en el sentido estricto de la palabra, todos sus juegos son efectivamente jugables. Son dos posturas extremas y aun así no creo que haya una contradicción real en ellas, sino un problema de enfoque. Su conversación evidencia —más allá de si estas obras concretas pueden considerarse o no jugables— la imposibilidad, ante la diversidad de público, de miradas y de propuestas que conforman la cultura del videojugo, de seguir pensando la jugabilidad como una etiqueta estanca y cuantificable que precede a las propias obras. Porque hay tantas formas de jugar como juegos y personas que juegan. Por ello la idea de lo jugable no puede totalizarse, sino entenderse como una consecuencia del choque entre el funcionamiento, las intenciones y los contextos específicos de cada obra con la idiosincrasia propia de cada jugadore. Entenderlo así es aceptar la diversidad de opiniones, dar pie a la discusión sana, abrirnos a los juegos desde nuestra propia subjetividad y permitir que éstos se abran a nosotres.

Recuerdo que hace unos años descubrí v r 3, de Pippin Barr, y me pareció chocante. Un juego que en realidad es un museo de aguas creadas con el motor Unity. Aguas que se exponen en una sala y que les jugadores pueden observar a su gusto. Nada más. O al menos nada más jugable. Todas las reflexiones que esa exposición pueda suscitar suceden, por decirlo gráficamente, fuera del juego, en la reflexión que hagan les jugadores, y no dentro, en forma de gameplay como tal. Mirándolo así, podríamos decir que el juego en sí mismo no es más —ni menos— que eso: un museo de aguas, en el que un avatar puede andar y observar. No hay nada más que podamos hacer, ninguna otra forma de interacción. Admito que en su momento no acabé de comprender su propuesta. Por eso es precisamente por lo que entiendo a quien, de buenas a primeras, pueda sentir rechazo ante ella. Y creo sinceramente que, justo en esa discordancia, en esa diversidad de recepciones, la pregunta acerca de la jugabilidad de v r 3 se convierte en algo pertinente e interesante. Se puede y debe debatir, para aceptar o para rechazar, siempre que partamos de dos puntos que no pueden obviarse: el de la intencionalidad explícita de la propuesta y el de la experiencia específica de cada jugadore.

Lo contrario es asumir la existencia de una sensación objetiva llamada jugabilidad que precede al propio acto de juego, y con ello perpetuar un modelo de pensamiento desfasado y que no responde a la realidad del medio. Porque si pensamos la jugabilidad como se ha entendido tradicionalmente —como acumulación de mecánicas y sistemas de juego, aquello que en inglés suele llamarse gamey— estamos dejando fuera de lo jugable una cantidad inabarcable de obras. Y lo que es más importante: una cantidad inabarcable de personas. No es casual que el narrador en The Beginner’s Guide hable de accesibilidad cuando piensa en hacer los juegos más jugables. Y es importante remarcar cómo la intención de ser accesible choca frontalmente con la idea tradicional de jugabilidad. Solo hace falta pensar cuánta gente puede quedarse fuera de las grandes producciones de la industria, incapaces de seguir el ritmo a unos videojuegos que exigen demasiados inputs a les jugadores.

Una de las obras que he jugado recientemente, A Plague Tale: Innocence, ejemplifica bien este problema, pues su curva de dificultad se construye a través de una profundización de sus aspectos jugables. En principio, les jugadores solo tienen que mover a la protagonista, de vez en cuando se requiere apuntar y disparar, o caminar con sigilo, pero el juego da el suficiente espacio y es lo suficientemente permisivo como para que, dentro de los límites que los propios mandos de nuestras consolas imponen, su propuesta pausada pueda ser medianamente accesible para gran parte del público. No obstante, conforme la trama avanza, las acciones que se requieren por parte de los jugadores aumentan paulatinamente. Aparecen más posibilidades, más mecánicas, más escenas de acción y más elementos que conjugar — el juego se hace más gamey. Lo que hemos normalizado sería pensar que el juego se está haciendo más jugable, y puede parecerlo para quienes llevamos años familiarizados con ciertas convenciones del medio e inocentemente hemos aceptado, incluso por pura memoria táctil, que en esto consiste la jugabilidad: apretar los botones adecuados, gestionar los tiempos, responder de forma rápida y efectiva. Pero para otra gente menos habituada a estas convenciones, esta escalada de acción complica una relación que ya se daba a duras penas en algo ya inasumible. Desde ese punto de vista, el juego se va convirtiendo, a medida que avanza, en algo cada vez menos jugable. Mucho menos jugable, para mucha gente, que pasar una hora encerrado en una celda.

Una de las obras que he jugado recientemente, A Plague Tale: Innocence, ejemplifica bien este problema, pues su curva de dificultad se construye a través de una profundización de sus aspectos jugables. En principio, les jugadores solo tienen que mover a la protagonista, de vez en cuando se requiere apuntar y disparar, o caminar con sigilo, pero el juego da el suficiente espacio y es lo suficientemente permisivo como para que, dentro de los límites que los propios mandos de nuestras consolas imponen, su propuesta pausada pueda ser medianamente accesible para gran parte del público. No obstante, conforme la trama avanza, las acciones que se requieren por parte de los jugadores aumentan paulatinamente. Aparecen más posibilidades, más mecánicas, más escenas de acción y más elementos que conjugar — el juego se hace más gamey. Lo que hemos normalizado sería pensar que el juego se está haciendo más jugable, y puede parecerlo para quienes llevamos años familiarizados con ciertas convenciones del medio e inocentemente hemos aceptado, incluso por pura memoria táctil, que en esto consiste la jugabilidad: apretar los botones adecuados, gestionar los tiempos, responder de forma rápida y efectiva. Pero para otra gente menos habituada a estas convenciones, esta escalada de acción complica una relación que ya se daba a duras penas en algo ya inasumible. Desde ese punto de vista, el juego se va convirtiendo, a medida que avanza, en algo cada vez menos jugable. Mucho menos jugable, para mucha gente, que pasar una hora encerrado en una celda.

En ese sentido, creo que la misma idea de jugabilidad ha acabado convirtiéndose, por pura fuerza de la costumbre, en una trampa y una casa del árbol. Una vara de medir sesgada que nos acorta las miras y aprisiona nuestra forma de pensar y entender los videojuegos, al tiempo que limita su alcance. Los ejemplos de la cárcel y las salas vacías de Coda son casos extremos, pero bajo la excusa de lo jugable es fácil caer en la marginación de obras cuyas dinámicas se alejan de lo tradicional, pero resultan, en realidad, mucho más accesibles para la mayoría del público. Pienso en juegos como Proteus o Pattern, en los que la jugabilidad consiste en andar y observar el mundo que nos rodea; en juegos como Song of Bloom o Kids, cuyas mecánicas se condensan en un deslizar el dedo sobre la pantalla; o en juegos como Mutazione u Oxenfree, que hacen de la conversación la base de su propuesta jugable. Pienso en cualquier juego, en definitiva, que se desvincule de las convenciones que el medio arrastra y se atreva a inventar otras formas de jugar, sea para encontrar con ello nuevas vías de expresión o para llegar a todo ese público históricamente marginado.

Volviendo a la discusión entre el narrador y Coda, sobre si el segundo quería o no que sus juegos fuesen jugables, es importante pensar lo que sucede en los últimos niveles de The Beginner’s Guide. En ellos el narrador modifica profundamente las creaciones de Coda para facilitar nuestro avance por sus juegos. Hay una casa en la que haremos labores de limpieza eternamente; un laberinto invisible y prácticamente insuperable; una contraseña de seis dígitos que solo puede averiguarse a base de ensayo y error; una puerta que nos encierra y que jamás va a abrirse. Todas estas situaciones se ven transformadas, atajadas por el propio narrador, tan interesado en que sigamos avanzando sin demora. Su justificación es que los juegos de Coda no querían ser jugados, que sus retos no exigen habilidad, no incentivan el pensamiento, solo exigen tiempo a les jugadores. Por ello quiere, como favor, corregir para nosotres todos esos presuntos errores. Evitar así que nos hagamos la pregunta que él se hizo jugando a la versión original de las obras: «¿Fui un fracasado por no entender este juego?».

De nuevo, no se trata de una cuestión anecdótica sino de una reflexión valiosísima: el error del narrador —del que no se dará cuenta hasta mucho más tarde— es pensar que la posibilidad de éxito es lo único que hace que un juego sea jugable. Pero ¿y si Coda quería que jugando esos juegos nos sintiéramos fracasados?, ¿y si esa es precisamente la intencionalidad del juego? Entonces la imposibilidad de superar ciertos momentos podría entenderse como un acierto: sus juegos son jugables en la medida en que utilizan la jugabilidad para transmitir un mensaje determinado.

Con todo esto quiero decir que jugabilidad es una palabra demasiado amplia como para querer reducirla a un aspecto objetivo y cuantificable. Tan amplia es que cabe en sí misma su contrario, hasta el punto en que hacer que una obra sea injugable puede formar parte del juego. Tan amplia que siempre se da y no se da al mismo tiempo, dependiendo de quien y desde dónde se piensa. Tan amplia que puede significar una cosa completamente distinta en cada juego, en cada contexto, en cada experiencia. Por ello, quizá el debate de si queremos que los juegos sean jugables resulte irrelevante, quizá lo único que importa realmente es cómo, porqué y para quien deciden serlo.