Lo de romper la cuarta pared ya no es nada nuevo. Atrás quedan esos tiempos en que cambiar el mando de puerto para derrotar al villano de turno se antojaba casi como una llamada a la rebelión en Matrix. Ahora estamos de vuelta de todo. La candidez emocional se marchó con la llegada del nuevo siglo y lo único que nos ha dejado es un poso de cinismo infinito que nos jode por dentro mientras insufla de vida las redes sociales. The Stanley Parable era mucho de eso. Cinismo aplicado al videojuego. Una broma perfectamente ejecutada llena de “estamos haciendo mierda, a ver si os dais cuenta” que funcionaba como una bomba de relojería cuya metralla apuntaba al jugador medio consagrado al “triple A”.

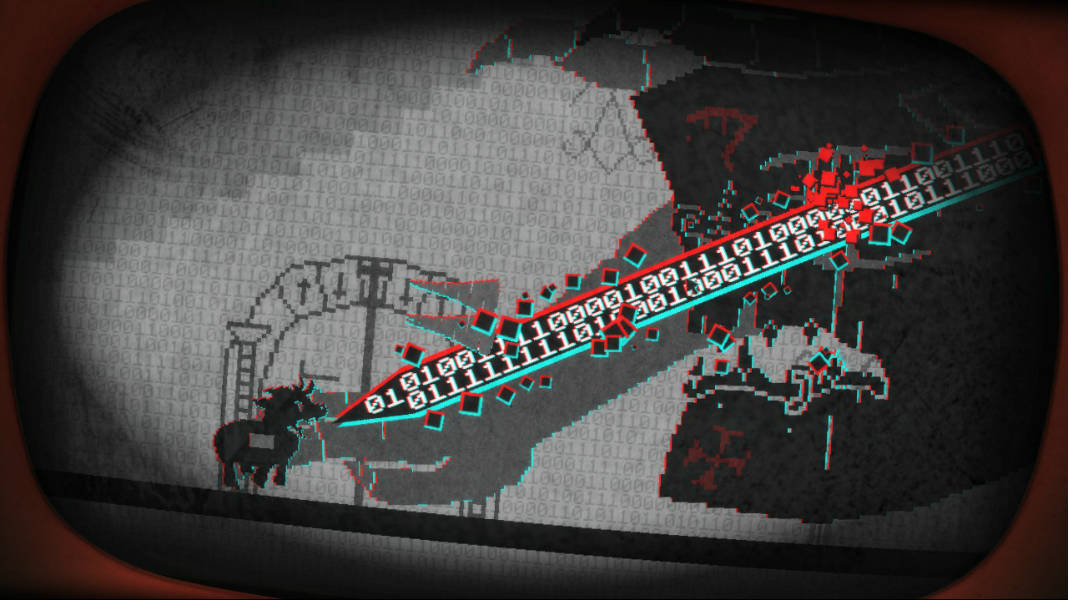

Pony Island ha aparecido de la nada, y después de terminarlo tengo la sensación de que eso también forma parte del todo que propone Daniel Mullins. Llegar rápido, golpear fuerte y huir sin dejar rastro. Una táctica tan vieja como el hombre moderno que aquí funciona en tantas capas que impide al usuario cualquier momento de comodidad. Y eso que las cartas están sobre la mesa desde el principio. Pony Island enseña en su tráiler lo que te vas a encontrar. Nadie se sorprende cuando el dulce ponicornio con estética maquerochentera comienza a corromperse bajo los designios de un satán reconvertido a programador que es capaz de robar almas a través del código del propio juego.

Estaba intentando usar un símil tipo muñecas rusas para explicar la cantidad de sorpresas que Pony Island esconde en su interior, pero no es exactamente así como funciona. El conjunto se asemeja más a la sorpresa de un niño al enfrentarse a uno de esos libros en 3D donde tiras de aquí y de allá para que sucedan COSAS. El título lo forman decenas de puzles repletos de metanarrativa propia que conforman una narrativa global que deja el culo torcido al más pintado. No es sólo que juegue con lo que esperamos de un videojuego, sino que juega con lo que esperamos de ESTE videojuego. Mullins consigue engañarnos de tantas maneras que por momentos parece más un mago que un desarrollador. Uno de esos feriantes de principios del XIX que utilizaban el cinematógrafo para sus trucos de magia.

Pony Island se atreve con todo y de todo sale airoso y con nota. Desde la carcajada hasta el puzle más cabrón, el título consigue descolocarnos a través de unas mecánicas muy sencillas y definidas cuya profundidad apenas se vislumbra al comienzo. Pero no es la sorpresa su razón de ser. Pony Island no es ni pretende ser una broma. Se presenta como tal para engancharnos desprevenidos ante la avalancha de reflexiones y giros narrativos que plantea. Aquí vale todo. Desde el papel del jugador dentro del propio medio hasta la relación que éste mantiene con el desarrollador cuando se encuentra dentro de la obra. La rebelión ante lo establecido que ya apuntaba The Stanley Parable –y de manera más sutil Portal- se transforma aquí es una reescritura del propio código por parte del jugador, quien es capaz de cambiar la obra y por lo tanto igualarse con el desarrollador.

No recuerdo ningún juego cuyo objetivo sea destruir el propio juego. Destrozarlo desde dentro para ver cómo va cayéndose a pedazos mientras trata de defenderse. Mullins ha creado un título divertídisimo que sin embargo se acerca más al arte y ensayo que a un videojuego al uso. Es indie dentro de lo indie sin salirse en ningún momento de las características exclusivas del medio. Hay que jugar a Pony Island para entender su discurso. Un discurso que no acaba hasta que borras el juego de tu disco duro. Ahí es nada.