“Let’s go now, where no floppy disk has gone before”

—Gorky.

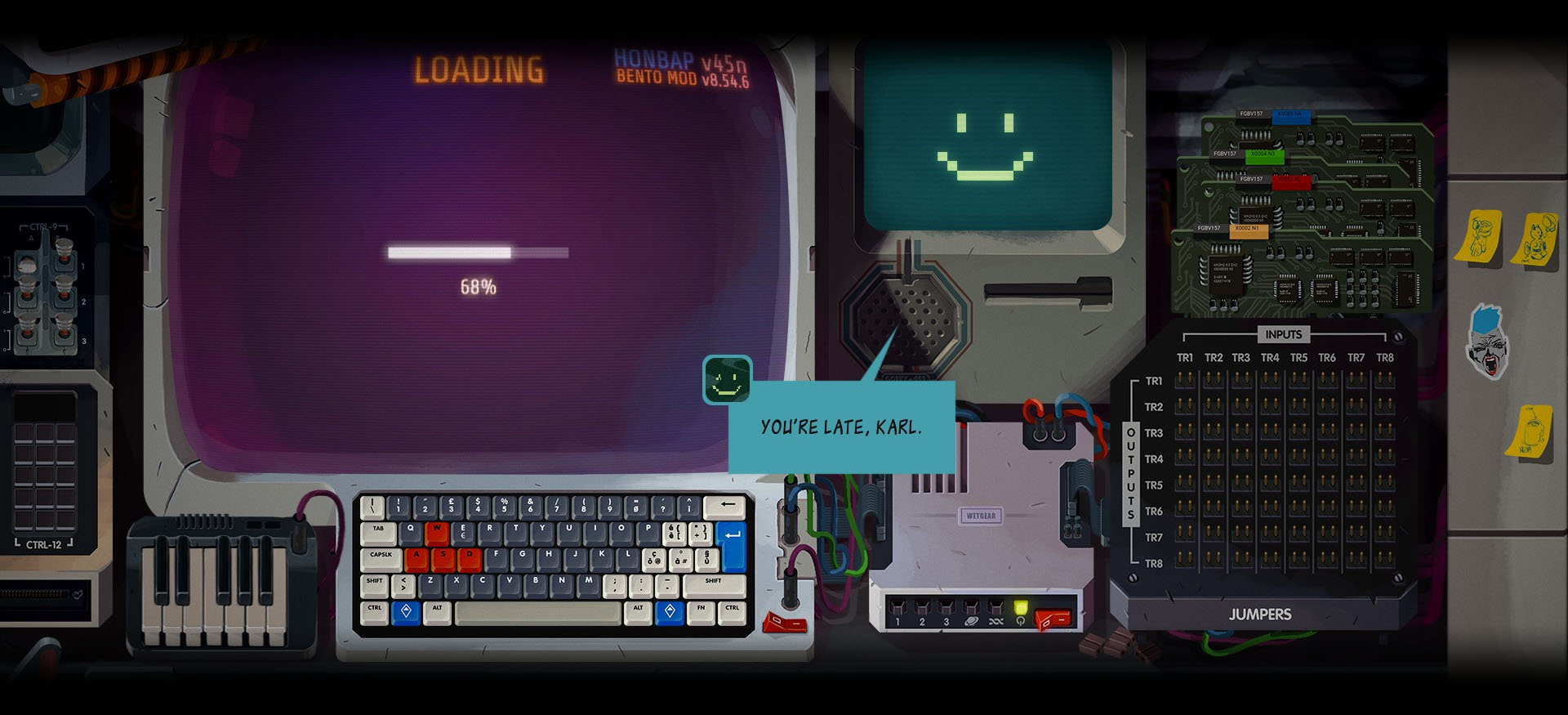

En uno de esos aislamientos absolutos que Still There sabe que, en el fondo es una cuestión de conexiones, y con el que construye la esencia de un espacio de juego que es, básicamente, un enorme panel de control lleno de palancas, controladores y luces de colores. Desde su eje se puede controlar hasta el más mínimo detalle: medir la temperatura y el agua corriente de la estación, calcular la temperatura de las estrellas, triangular las comunicaciones que entran, reciclar los fluidos corporales, preparar café, echarse una siesta. Ni siquiera hace falta entrar en contacto directo con lo que pudiese haber al otro lado de los botones, porque la rutina sistematizada que hace las veces de escondite frente a un trauma que es más o menos evidente desde el principio, también es un cuajo que vuelve grumoso cada día. Como si el precio a pagar por no enfrentarse a una misma fuese acabar encerrada en una lista de tareas. Ese es el verdadero límite, aunque es autoimpuesto: hay un momento en que la Gorky (la IA) me pregunta si estás bien, pero la única opción que tengo es pulsar el botón de sí. Y pasar a la siguiente cosa.

De la repetición y el desarrollo cíclico de Still There emerge su particular versión de ese maridaje entre tecnología y emoción característico de la cienciaficción. A su manera, es un juego incrustado en el mismo espectro que ese Outer Wilds que apareció en tantas listas de juegos del año hace apenas semanas, solo que se mueve por otra región. Ambas obras se tocan en muchos puntos, pero moldean el barro de la soledad de maneras diferentes: Outer Wilds, con toda su retórica cuántica y supernova poética, iba sobre observar; Still There, con toda su cotidianidad pesimista y su encierre dramático, va sobre ser observado. Pero por encima de esta diferenciación, ambos son juegos de misterio, puzles y descubrimiento. Solo que aquí el asunto es ir navegando el microcosmos capsula para ir resolviendo los problemas que te salgan al paso, con la guía práctica en la mano, la ayuda de Gorky y algo de paciencia. Lo otro, lo de los recuerdos que duelen, ya es más complicado; para eso no hay manuales de empresa.

Porque entre medias, según se van tachando los deberes de cada jornada, se va tejiendo una historia corta que construye hacia adelante y hacia atrás. Enfrentar las decisiones que hay repartidas a lo largo del juego va revelando paulatinamente fragmentos de ese pasado al que nunca hay suficientes años luz para dar esquinazo. Los problemas prácticos siempre tienen soluciones prácticas, pero como todo está mediado por ese panel de control real y simbólico que rodea el mundo de Still There, cuando se cuela una de esas preguntas sin respuesta correcta todo tiembla. En esa tensión se mueve constantemente este juego, aunque en su manejo de la dificultad se ponga a sí mismo, de tanto en tanto, palitos en las ruedas, ya sea porque interrumpen el ritmo o porque de alguna manera esta es una obra capaz de ponerte en pantalla un reto en el que tienes entrecruzar datos de varias fuentes simultáneas, mientras te dice que, en el fondo, esto va de otra cosa. Que el verdadero puzle es esa soledad que si no encuentro será, quizá, porque no quiero.

Y creo que la mayor parte del tiempo la balanza cae de ese lado y el resultado es sólido y disfrutable, una buena ficción interactiva que arranca de preguntas básicas para llegar a lugares complejos. Still There hierve lentamente, al margen de los pequeños tropiezos que provocan sus fallos de diseño, y deja que las capas superpuestas de la estación hablen cada una de lo suyo, pero siempre en armonía. Hasta cierto punto veo un paralelismo entre este lugar y aquella carreta increíble de Pyre que se iba llenando de objetos, pedazos de tierra y reliquias del tiempo compartido con sus personajes, con la particularidad de que a este recodo se llega cuando ya no queda gente, solo su estela. Perseguirlas en una opción entre tanto deber, una oportunidad de dejar de trabar un rato y simplemente pasear por la estación, tocarlo todo y encontrar pequeños pocitos de humanidad en universo absolutamente burocrático que tiene envueltas las estrellas en listas interminables de leyes y tratados. Porque a veces, como también reflejaba el Croatan de Colestia, lo único que podemos hacer es darnos la vuelta al final del espacio conocido, y mirando el camino recorrido, recordar lo que somos. Rotas, imperfectas y equivocadas.

Pero lo que somos.