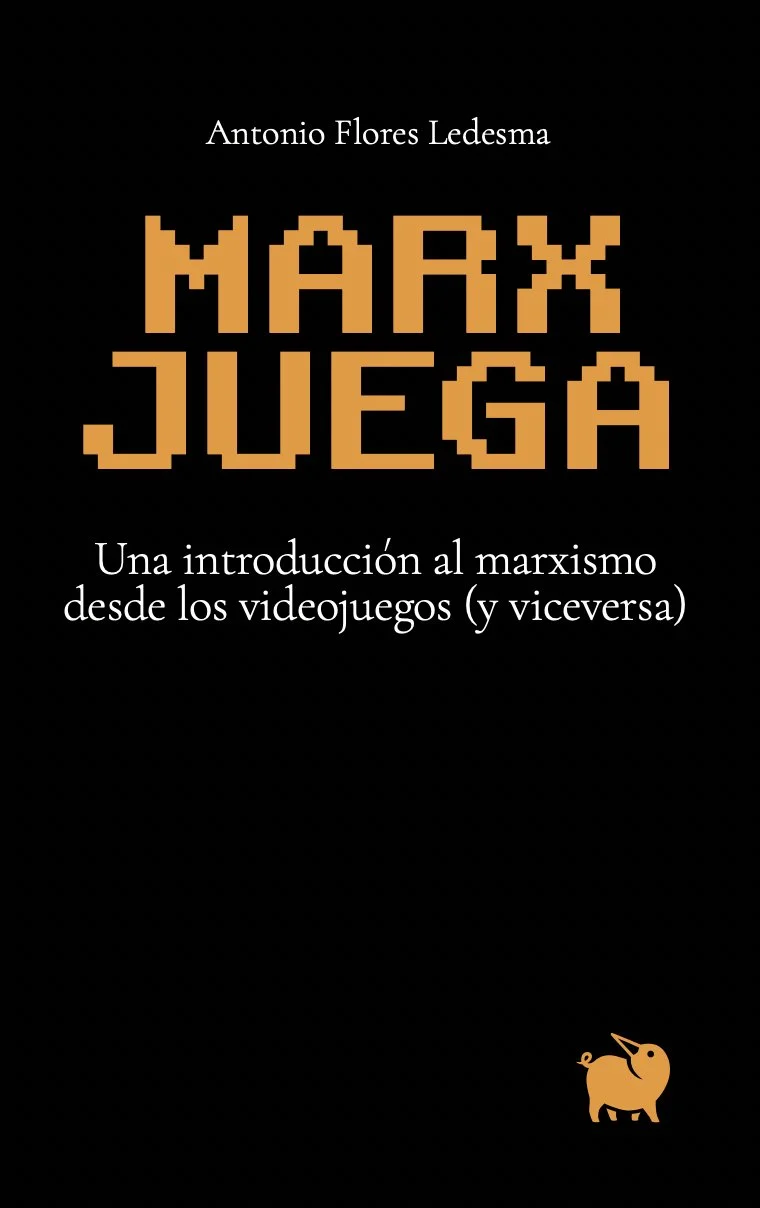

Dice Antonio (es amigo, es de aquí y sus textos son casa, así que sería afectivamente extraño para mí poner Flores Ledesma, espero que lo entiendas) en la introducción de su Marx juega que este es un libro que probablemente enfade a mucha gente. Un poco antes, en el primer párrafo, las primeras palabras son preguntas, un qué dirían Marx, Adorno o Luxemburgo si jugasen a videojuegos, y yo siento cierta debilidad por libros que empiezan así, con sus interrogaciones por delante. Como quien enciende un fueguito pequeñito chocando un pedernal y una navaja y luego lo sopla flojito, de a poco, viendo como de las chispas crece una hoguera: calor, visiones, y un lugar de reunión. La yesca en esta metáfora, lo que prende y arde, sería, propongo, la gente. Seríamos nosotras. No por aquello del enfado, porque a esas personas que inevitablemente torcerán el morro solo porque, como escribe Antonio, esto de Marx jugando suena a «cosa de rojos», la introducción les invita a fastidiarse. O al menos no por ese enfado: seríamos nosotras porque en su propuesta como iniciación en unos temas tan vastos y laberínticos como son el marxismo y los estudios de videojuego, este es uno de esos libros que funciona como un punto de paso. Un cruce de caminos entre autoras, ideas y videojuegos que encienda una voluntad crítica que luego incendie el mundo. Algo que quizá suene extraño, quizá incluso contradictorio, en estos días en que ese mismo mundo está más en llamas que nunca. Pero hay una suerte que nunca se pierde: hay muchos fuegos en el fuego. Fuegos chiquitos, fuegos grandes, fueguitos nuestros.

Siguiendo con ese enfado, que prometo que es algo de lo que quiero hablar en positivo, Antonio lo explica desde esa condición desdoblada que marca este Marx juega de arriba abajo. Lo de la gente que juega ya lo he mencionado: es lo de los rojos, lo de «saca tu política de mis juegos» que entonan quienes convierten todo lo que les hace sentir incómodos e inseguros en una cultura inventada (la cancelación, lo progre, lo woke y demás habitantes del campo semántico de la hegemonía fingiendo estar chiquita y disfrazándose de víctima). Lo de las marxistas tiene más que ver con algo que, si bien en lo concreto puede coger de lejos si una no se dedica a la academia y sus periferias, sí que sonará a cualquier persona que suela transitar por los pasillos del videojuego: un timbre de gate keeping, un tono de matización porque nunca se es suficientemente preciso y ajustado, un ajuste en este caso de cómo ser una buena y acertada marxista a base de pagar un tributo. A esta gente Antonio les dice que no pasa nada, que hablando todo se arregla, se matiza y se repiensa, que si nos cuidamos todo lo demás es ir andando. En medio está ese tercer grupo al que va dirigido Marx juega, heterogéneo porque incluye a las jugadoras interesadas por el marxismo y dudan por el lugar desde el que entrar a su filosofía y a las marxistas que quieren jugar, pero no han encontrado todavía la manera de ponerse a ello. Las unas encontrarán aquí palabras para sus inquietudes; las otras, juegos para poner a prueba sus certezas. «Más allá de este punto todo es leer, jugar, pensar y discutir». Las marxistas que juegan son, en palabras de Antonio, una rara avis. Después de Marx juega podría inferirse que la avis no es tan rara, sino que a lo mejor no se sabe como tal. Que puede haber autodescubrimiento en este libro. Que se puede hacer marxismo al jugar.

Y muchas otras cosas, claro, pero ya hablaremos de ello más abajo. Antes quiero extenderme un poco más en este preámbulo y hablar de una particularidad. En su, al menos para mí, clara vocación pedagógica, Marx juega tiene algo de híbrido. Me explico. Una cosa que digo (decimos) mucho es que hay libros que enseñan a leer, películas que enseñan a mirar, textos que enseñan a textear. Por supuesto, también hacemos lo propio con los juegos, con esos que de tanto en tanto pasan un corte que siempre podría tildarse de arbritrario y entran en nuestra mochila por el bolsillo de los juegos que enseñan a jugar. Ahí dentro, bien guardaditos, están Proteus y Amanita Design, Mutazione y Patrik Smith, Kentucky Route Zero y Pol Clarissou, 80 Days y Kittihorrorshow, Promesa y Domino Club. Es un lugar increíble en el que estar, pero a lo que iba: digo que Marx juega tiene algo de híbrido porque cruza verbos, formas, medios; es un tomo raro, un libro que enseña a jugar. Y por intentar ser todavía más certero (y más retorcido, que también hay que divertirse), es un texto que enseña que el juego es un campo, un espectro, un movimiento oscilante que va y viene entre la experiencia directa de la obra, su reflexión, su puesta en común, su lectura-sobre, su discusión-contra, sus ruegos y sus preguntas. Ahí, creo, reside una de las claves de cómo sale una de Marx juega: con las manos llenas de herramientas para construir una crítica propia (marxista, claro, pero no necesariamente, supongo), y también para armar una propuesta personal sobre lo que la crítica en sí significa. Esa relación que ocurre dentro y fuera, antes y después, alrededor y a través de una obra. «Los caminos tanto del marxismo como del videojuego son caminos abiertos, solo hay que tener la audacia de recorrerlos», dice Antonio al final del todo, en las conclusiones. Podemos pensar en Marx juega como en un primer adoquín, un paso firme inaugural, un empujoncito.

Hay, no obstante, un cierto desequilibrio en el andamiaje, si bien uno que se explicita y se pone por delante. Este es un ejercicio de divulgación, un ensayo que quiere abrir puertas y ventanas intentando poner la menor cantidad de barreras de entrada que sean posibles alrededor de lo que quiere contar. En medio de esa intención, como explica también Antonio en su introducción, se prescinde del aparato de citas y referencias común en textos técnicos «en aras de la claridad, aunque se renuncie a cierta rigurosidad», dejando claro, eso sí, que «la falta de referencias en el texto no es una falta de referencias en la elaboración del mismo». Al inicio de cada capítulo se ofrece un ingreso posible en la bibliografía de las autoras que estén a punto de sentarse a jugar para quien quiera acercar la mano y tirar del hilo. Del lado de los estudios de juego todo es implícito, y aunque queda dicho (y se evidencia en la lectura) que los trabajos de Aarseth, Marie-Laure Ryan y Sicart, entre otras, apuntalan el relato del libro e influyen en cómo su autor mira al mundo del videojuego, por momentos echaba en falta algo más de trenzado hacia lugares en los que profundizar en este marxismo videolúdico desde escritos e ideas nativos a lo segundo. Aún así, puedo ver en esto uno de esos caminos abiertos que están ahí esperándonos y que se empiezan a recorrer escribiendo en los márgenes, uniendo los puntos, dibujando crítica. Siempre hay trabajo que hacer, y este es uno de tantos. Y quizá esta sensación de que Marx juega habla (un poco) más a las jugadoras de marxismo que a las marxistas de videojuegos esté exclusivamente en mi lectura. Al fin y al cabo, el paisaje que se pinta de la industria cultural del videojuego es amplio, riguroso, completo, estratificado y con vocación de abrazar toda su complejidad. Así que a pesar de esa ausencia de voces concretas del circuito videolúdico con las que iniciarse también en este lado del título, es difícil que su lectura no achispe el interés y consiga airear el hermetismo con que se identifica habitualmente este medio ahí fuera. Y esto es de una importancia absoluta, porque no hay fuego sin aire.

Hay, no obstante, un cierto desequilibrio en el andamiaje, si bien uno que se explicita y se pone por delante. Este es un ejercicio de divulgación, un ensayo que quiere abrir puertas y ventanas intentando poner la menor cantidad de barreras de entrada que sean posibles alrededor de lo que quiere contar. En medio de esa intención, como explica también Antonio en su introducción, se prescinde del aparato de citas y referencias común en textos técnicos «en aras de la claridad, aunque se renuncie a cierta rigurosidad», dejando claro, eso sí, que «la falta de referencias en el texto no es una falta de referencias en la elaboración del mismo». Al inicio de cada capítulo se ofrece un ingreso posible en la bibliografía de las autoras que estén a punto de sentarse a jugar para quien quiera acercar la mano y tirar del hilo. Del lado de los estudios de juego todo es implícito, y aunque queda dicho (y se evidencia en la lectura) que los trabajos de Aarseth, Marie-Laure Ryan y Sicart, entre otras, apuntalan el relato del libro e influyen en cómo su autor mira al mundo del videojuego, por momentos echaba en falta algo más de trenzado hacia lugares en los que profundizar en este marxismo videolúdico desde escritos e ideas nativos a lo segundo. Aún así, puedo ver en esto uno de esos caminos abiertos que están ahí esperándonos y que se empiezan a recorrer escribiendo en los márgenes, uniendo los puntos, dibujando crítica. Siempre hay trabajo que hacer, y este es uno de tantos. Y quizá esta sensación de que Marx juega habla (un poco) más a las jugadoras de marxismo que a las marxistas de videojuegos esté exclusivamente en mi lectura. Al fin y al cabo, el paisaje que se pinta de la industria cultural del videojuego es amplio, riguroso, completo, estratificado y con vocación de abrazar toda su complejidad. Así que a pesar de esa ausencia de voces concretas del circuito videolúdico con las que iniciarse también en este lado del título, es difícil que su lectura no achispe el interés y consiga airear el hermetismo con que se identifica habitualmente este medio ahí fuera. Y esto es de una importancia absoluta, porque no hay fuego sin aire.

Los porqués de las cosas

Marx juega es, en sí mismo, «un juego». Un «ensayo lúdico», como lo define Antonio; un texto juguetón, como lo veo yo. Un libro que nace de una imaginación, ese «como sí» que junta a lo largo de diez capítulos a autoras como si jugasen a videojuegos, que inscribe ideas de la tradición marxista en contextos del circuito de una cultura brutalmente industrializada, para que unas cosas y otras se conecten y hablen desde el choque de sus encuentros. Este desde es importante, y está en el subtítulo de la portada, presiento, intentando evitar una cierta tendencia editorial más o menos reciente que ha tenido en la fórmula “Tema X y forma cultural Y” una especie de fiebre de la tinta de la que el propio Antonio se ha hecho eco en alguna de sus propias reseñas en Anait. Marx juega es un libro desde el que empezar a pensarnos en postulados marxistas, y en el jugueteo de imaginar que todas sus autoras se encuentran un día un ordenador y se sientan a enfrentar lo que nuestros videojuegos dicen de su realidad podemos identificar, antes que nada, una pulsión en la que reconocernos. Una desconfianza, un deseo de profundidad y, también, aquel enfado que es prácticamente inevitable cuando bregamos con un medio que, en su infinita capacidad de modelar mundos posibles y posibilidades para el mundo, se empeña tan habitualmente en ser una copia al carboncillo de la hegemonía opresiva que nos asfixia. Algo tanto más decepcionante si tenemos en cuenta que su gran revolución fue la de dejarnos entrar a la obra, participar del arte, pasear por sus ideas. Buscando ventanas y nuevos horizontes, ¿cómo no enfadarnos por encontrar, casi siempre, poco más que espejos?

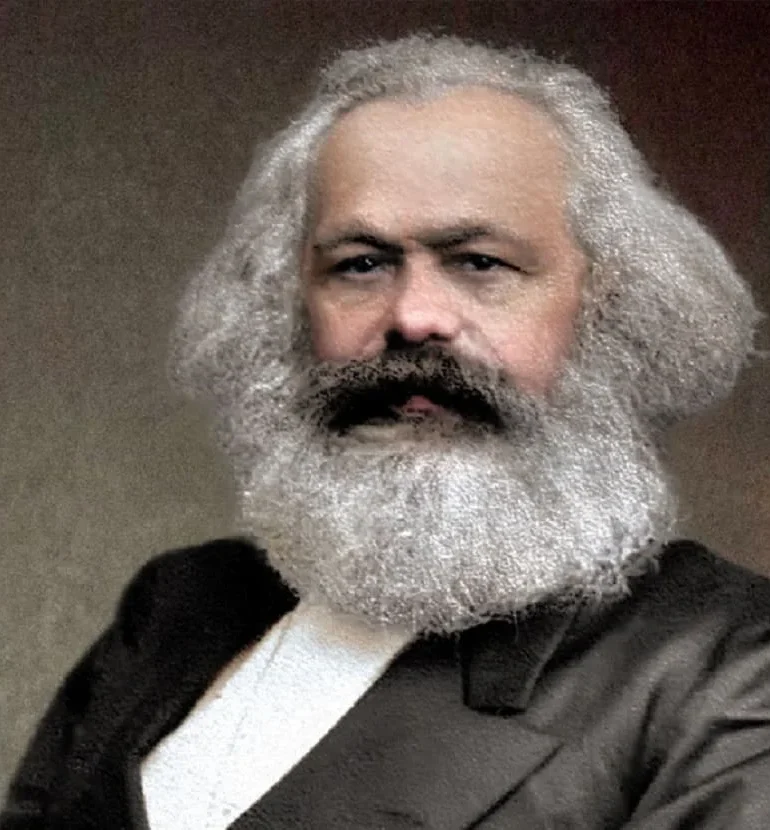

Mi pulsión inicial es hacer un desglose y repartir párrafos entre los diez capítulos de Marx juega e ir poco a poco sentándome a charlar con sus autoras imaginadas. Tengo este impulso porque pese a mi afinidad con todas-las-cosas-marxismo, cuando no militancia directa, cuando uno entra a un grupo tan variado como este es inevitable que alguna de su gente le fascine, que a otra simplemente la tolere y que a una poca quiera decirle que espabile, que mire a su alrededor, que se dé cuenta. Siguiéndole el juego al libro, disfruto mucho de refunfuñar con Marx, de pasear con los sadboys Benjamin y Adorno, de dar golpes en la mesa con Luxemburgo porque las personas primero y siempre, y de invitar a los Lukács y Žižek que viven entre estas páginas a jugar mejores juegos. Con otras simplemente me callo y escucho, y algo me dice que por eso son, para mí y sin perjuicio de todos los demás rincones de Marx juega, las más relevantes: Kollontai, Feredici, Davis, Hooks. Lo colectivo es también hacerse a un lado y dejar que sean otras quienes nos guíen hacia la transformación revolucionaria de la sociedad, el fin del poder opresor, el reclamo de unos horizontes que nos ayuden a caminar hacia «una vida que merezca ser vivida». En virtud de la comunión (y, no voy a esconderlo, de que esta reseña no se me alargue más de lo conveniente) no hay desglose, pero también porque creo que a lo que aquí se apunta es a la propuesta de una crítica que afile sus cuchillos en las piedras del marxismo, y es en esa oportunidad de crítica en la que me quiero centrar.

El camino aquí es curvo, casi como una parábola. Arranca de un Marx enfadado porque sus juegos de simulación traicionan constantemente esa lucha de clases que, dice, puso en marcha la Historia, y aterriza en un Lenin que disfruta de ver las clases en lucha en unos Pyre y They came from a communist planet de los que toma notas para las revoluciones que vengan. La primera parte del viaje está dedicada a los cimientos y términos básicos, a cómo se manifiestan el progreso, la ideología, lo hegemónico y las posibilidades del arte en nuestras partidas. En el centro todo esto se pone a la contraluz de una necesaria transversalidad, atendiendo a esas autoras (que, de nuevo, son para mí las más relevantes) que discuten la trayectoria del marxismo contra desde su monolitismo obrero para despertar conciencia de interseccionalidad: el género, la raza, la relación con la naturaleza y el resto de formas de vida y la cosificación de la otredad se postulan como los vectores para un marxismo contemporáneo que no ponga su pretensión de universalidad por encima de las gentes de su universo, sino todo lo contrario. El resto, los últimos capítulos, son terrenos de lucha y avisos a navegantes. La naturalización de la explotación productiva en la popularización masiva de un tipo de juego móvil que nos convierte en mercancía, la imposibilidad de un discurso videolúdico de libertad y emancipación si quienes los desarrollan no son libres y están emancipadas, la necesidad de movilizarnos incluso si la distancia con nuestros objetivos es inmensa y confiar en que «cuando no se sabe qué va a pasar, es importante saber bien qué hacer». Esto último es harto difícil, se reconoce, pero quizá haya un paso previo que nos ayude con ello: saber, al menos, qué es lo que no se quiere seguir haciendo.

Así, la pregunta primordial, la duda de la que se derivan todas las demás desconfianzas, es una de la que por suerte (creo) hablamos cada vez con más frecuencia y apertura. ¿Por qué hacemos lo que hacemos cuando jugamos? Este es el vector director de Marx juega, pero su intención no es darle una respuesta específica, sino decirnos (y aquí recalco que mi lectura es más desde el lado de las que juegan y quieren ahondar en la filosofía que se propone) dónde podríamos encontrar explicaciones y con qué ingredientes escribir nuestras propias recetas combativas. ¿Cómo recibiría el Ángel de la Historia de Benjamin la noticia de que Ubi Soft va a sacar uno de sus Assassin’s Creed de Steam y hacerlo inaccesible incluso para quienes lo hayan comprado? ¿Qué diría Luxemburgo al leer todos nuestros tuits sobre el último Summer Game Fest o el anuncio de que el año que viene volverá el E3? ¿Cuánto se indignaría hooks todas esas veces en que alguien escribe que tal o cual videojuego «no es para todo el mundo»? Seguimos dentro del jugueteo imaginativo de Marx juega, y todo es especulativo y «como sí», pero la semilla está plantada. Algo no cuadra, y a veces lo prioritario es darnos cuenta de ese descuadre. De dónde vienen los símbolos, los códigos, las formas de mirar y las estructuras de definición en las que nos movemos por defecto. Cuál es nuestra herencia cultural y cómo nos posicionamos respecto a ella cuando cruzamos la pantalla.

Porque no se trata (solo) de lo de Benjamin, Luxemburgo, Hooks y compañía, sino de cómo recibimos nosotras las noticias, qué decimos cuando volvemos sobre nuestros tuits, cuál es el calibre de nuestra indignación cuando se nos revuelve por los adentros. Cómo nos pincha el mundo cuando jugamos como juegan ellas, cómo nos corta cuando nos entregamos a ser «sujetos dentro de otro sujeto». Y aquí, siguiendo esta inercia, es donde mientras leía acusaba más esa ausencia de un puntal explícito hecho de voces y reclamos en la crítica y la divulgación de los estudios de videojuego, aunque solo sea porque esas hay que imaginarlas menos y están ahí para dialogar con ellas. Lo escribo, eso sí, desde una doble consciencia. Primero, que la joven disciplina de los game studies es mucho más rica en papers que en libros, y que navegar desde fuera (¡y desde dentro!) la academia es una tremenda odisea, así que tiene más sentido pragmático interrogar nuestro marxismo jugando que ponernos a jugar con la esperanza de encontrar marxismo. Segundo, que esto es un ensayo compacto que, como decía al principio, se preocupa más de que quepa cuanta más gente mejor que de ofrecer una exhaustividad a prueba de correcciones.

Sea como sea, cuando Gramsci advierte sobre el acento británico de los romanos en Total War: Rome II a mí me venían a la cabeza los textos anticolonialistas y anticapitalistas de Gareth Damian Martin. Cuando Angela Davis advertía sobre la blanquitud rampante de nuestras mecánicas habituales y de cómo la representación en el vacío no bastaba, pensaba en Meg Jayanth y sus trabajos sobre los placeres imperialistas, el protagonismo blanco y la libertad de los NPCs (que va más allá de lo escrito, que está en sus diseños narrativos, que brilla en 80 Days y Sable). Lo mismo con la heteronormatividad y la domesticación de lo diferente por parte del mercado cultural a la que señala Wittig, que es explorable de la mano de Leigh Alexander y de aquel Offworld que codirigió junto a Laura Hudson y que se convirtió en casa para un colectivo que quería hablar de género, raza y marginalización. Al Adorno fascinado por lo soulsborne y lo metroidvanía lo sentaría junto a Día Lacina, a Lúkacs lo invitaría a leer cómo tratan el AAA en Bullet Points de Yussef Cole y Reid McCarter, y a Žižek no sé qué le diría, pero es evidente que hay que decirle algo.

Observar, jugar, vivir

Una de las cuestiones más difíciles de manejar mientras se lee Marx juega es la posición en la que queda la persona (marxista) que juega. Si acaso hay margen de maniobra entre la diversión y el consumo consciente, cómo casamos la lucha con el disfrute, cuál es nuestro papel en todo esto más allá de enterarnos de todas las opresiones que luchan por exprimir nuestra cartera y secuestrarnos el alma. Hacia el final, en el capítulo 9 en el que Luxemburgo no juega, se sindicaliza, Antonio dedica unas líneas a este problema y reconoce que el margen de acción es corto, pero existe. «Un consumo consciente es una vida consciente en sociedad», y estoy firmemente de acuerdo, pero, aunque antes de poder profundizar en cómo consumimos tenemos pendientes las tareas de la producción y la distribución de nuestros videojuegos, podemos sacar un poco más las garras. Algo parecido me pasa en un capítulo anterior, el de Lukács jugando a The Witcher III, en el que Antonio lo relata encantado con sus AAA masivos y llenos de contradicciones porque en su intento de replicar el mundo lo que hacen es visibilizar sus costuras. Este es el punto de Marx juega en el que he sentido que podrían haberse apretado más algunas tuercas, porque enhebrando la ontología del ser social de Lúkacs con los tejidos de misiones secundarias de este tipo de obras se confía demasiado en un «realismo bien ejecutado». El capítulo describe cómo a Lúkacs «le encantan las misiones secundarias» porque «es capaz de verse a sí mismo dentro del mundo del videojuego como un agente vivo» a través de una «relación banal» que le permite constituirse como sujeto. Y yo a este Lúkacs le veo silenciando las problemáticas que acompañan y envuelven esa posibilidad por lo banal, entrando en conflicto directo con compañeras de este libro que denuncian la violencia estandarizada y las condiciones de trabajo necesarias para levantar esos monumentos videolúdicos que tanto le gustan. Pongo un ejemplo: ¿por qué pasar horas ignorando todo lo que no es campamento, comuna y hoguera en Red Dead Redemption 2 en vez de abandonarlo en la cuneta de la industria y atender con todo ese entusiasmo a algo como el Longest Night de Finji? Esto, como tantas otras cosas, es cuestión de decidir.

Porque en decisiones como estas nos imbricamos de manera directa con el resto de atenciones bajo el abanico de nuestra crítica (marxista). Cuando Marx se rebota contra sus simuladores es por esto mismo, porque quienes los diseñan deciden que explotar es juego y formar una cooperativa no. Cuando Fraser dice que Lara Croft es un ejercicio de pura cosmética que esconde el mismo sistema de relación con el mundo basado en el expolio y el dominio, nos está hablando de cómo el mercado decide quién entra y quién no en nuestros juegos en función de cómo puede domesticar sus identidades. Y cuando Marcuse dice que sí, que el videojuego móvil está lleno de trampas y falsas democratizaciones de la cultura digital, pero que también es una de las mejores oportunidades para un futuro de alegría y belleza no monetizables, está tomando una decisión, por especulativa e ilusa que pueda verse hoy día. No tenemos que replicarla, pero si ser conscientes de que nuestra crítica debe ser consciente de su fundamentación en decisiones como estas. Ahí nosotras también devenimos sujetos. Personas que juegan.

Porque en decisiones como estas nos imbricamos de manera directa con el resto de atenciones bajo el abanico de nuestra crítica (marxista). Cuando Marx se rebota contra sus simuladores es por esto mismo, porque quienes los diseñan deciden que explotar es juego y formar una cooperativa no. Cuando Fraser dice que Lara Croft es un ejercicio de pura cosmética que esconde el mismo sistema de relación con el mundo basado en el expolio y el dominio, nos está hablando de cómo el mercado decide quién entra y quién no en nuestros juegos en función de cómo puede domesticar sus identidades. Y cuando Marcuse dice que sí, que el videojuego móvil está lleno de trampas y falsas democratizaciones de la cultura digital, pero que también es una de las mejores oportunidades para un futuro de alegría y belleza no monetizables, está tomando una decisión, por especulativa e ilusa que pueda verse hoy día. No tenemos que replicarla, pero si ser conscientes de que nuestra crítica debe ser consciente de su fundamentación en decisiones como estas. Ahí nosotras también devenimos sujetos. Personas que juegan.

Y no hay que perder de vista que de eso va todo: de jugar. Podemos llamarlo jugar marxista, jugar combativo, jugar bonito, pero el verbo es siempre el mismo, aunque signifique muchas cosas: ensayar el mundo, apropiarnos de nuestras realidades y dibujar horizontes desde la colectivización de nuestras experiencias personales. Como escribe Antonio en su último capítulo dedicado a Lenin y su deseo de poner en marcha los engranajes de un marxismo llevado a la práctica, es decir, a la calle: «cuando todo es lucha, solo queda luchar». Y aunque matizaría algunas cosas, como eso de que «libertador o tirano solo se es tras los eventos; durante los eventos solo se es luchador», porque se puede luchar tiránica o libertariamente, se pueden llevar por dentro (y esto lo dice una y otra vez Marx juega) aquellas mismas cosas contra las que luchamos sin que nos demos cuenta (y ante esto: es obligación moral darse cuenta), al final del día esto es todo lo que tenemos. Y es mucho. Y es nuestro. Una revolución que se observa, que se juega y que se vive, pero no como secuencia, sino como voluntad, como deseo y como postura. Y como enfado, pero uno nuestro, reclamado y transformado en afecto explosivo. Un amor furioso que necesitamos más que nunca, y que podemos cultivar y convertir en el dedo que señale con exactitud por dónde nos duele el mundo. Y con sus llamas hacer dos cosas: cauterizar la herida y prenderle fuego a quienes solo quieren jugar con nosotras para robarnos la vida.