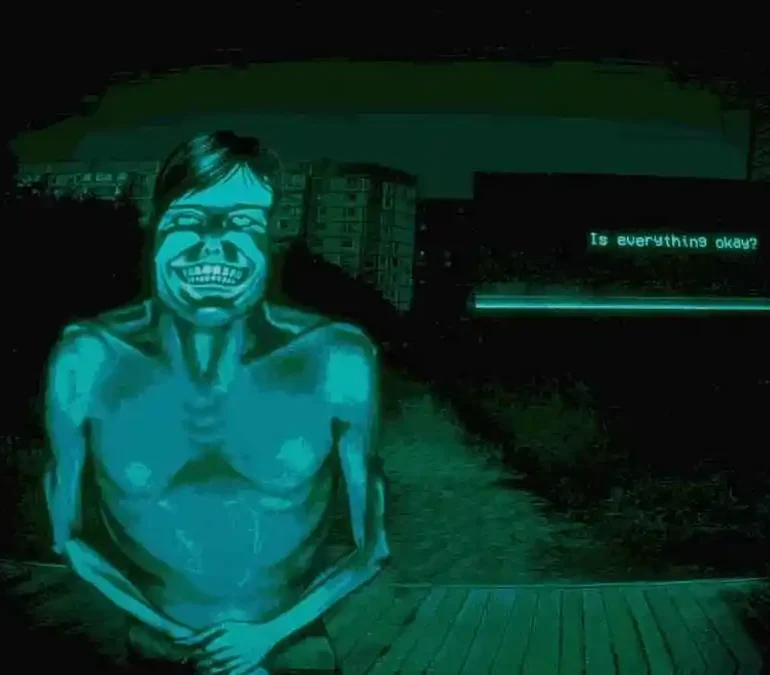

La noche es más segura que el día, excepto por ellos. Vagan por las calles, tocan a tu puerta y con una sonrisa empañada por un falso nerviosismo te agradecen tu hospitalidad. Ellos son el peligro que acecha, ubicuo y elusivo, en No I’m not a Human, un juego que se estrenará próximamente pero que ya dispone de una demo en la antología de terror Violent Horror Stories.

Desde el incierto terreno en el que se sitúa el título, en el que flota, amenazante, la inminencia del apocalipsis, la mirada se antoja como un artefacto central en la narrativa: un elemento que no solo discierne y juzga, sino que ejecuta su desesperada hegemonía. Este aspecto establece un paralelismo con otro videojuego, Papers, Please (desarrollado por Lucas Pope), trazando a partir de ambos un diálogo conjunto en torno a las políticas de la mirada, sus jerarquías y sus violencias.

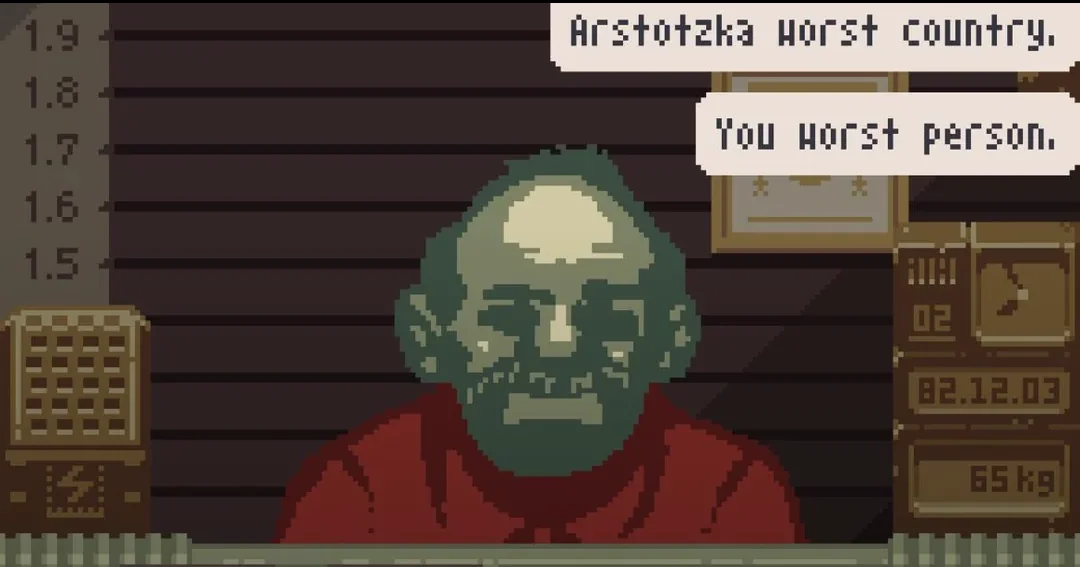

Tanto en No I’m not a Human como en Papers, Please la vista se establece como el sentido fundamental, ya sea para la supervivencia o para el buen hacer de un funcionario fronterizo. En el primer título, un relato sobre el mundo a las puertas de su final, nuestra vida depende de detectar correctamente, entre quienes acuden a nuestra casa en busca de refugio, a los “visitantes”: seres en apariencia humanos que albergarían unas viles intenciones. Papers, Please, por su parte, sitúa su trama en un puesto fronterizo de la república ficticia de Arstotzka, donde se nos encomienda la tarea de controlar el flujo migratorio como inspector. El ocularcentrismo imperante en nuestra sociedad se abre paso aquí, en los singulares contextos de cada historia, para revelar su poder, pero también para diseccionar los mecanismos de este y esbozar su insidiosa lógica.

La mirada identifica. La mirada clasifica. El mirar es un acto atravesado por sesgos, convenciones y jerarquías; es, como apuntaba John Berger en Modos de ver, “un acto de elección” – elegir qué ver, qué no ver, cómo ver – . Los juegos citados colocan a la jugadora en un rol en cierto modo privilegiado, puesto que ostenta el uso de la mirada en tanto sujeto con una agencia relativamente plena, en contraposición a los asustadizos errantes que buscan asilo o a las personas sometidas a un férreo régimen burocrático, cuya mirada queda suspendida o relegada por su dependencia y vulnerabilidad frente al personaje principal – necesitan algo de él, un refugio temporal o un permiso para pasar la frontera – . Las condiciones narrativas de ambos videojuegos alientan la aparición de una jerarquía automatizada por la alteridad: en Papers, Please, ese “otro” está encarnado en los supuestos enemigos de Arstotzka, los ciudadanos de sus países vecinos o los criminales o rebeldes que buscan la desestabilización del sistema; en No I’m not a Human, en los denominados “visitantes”.

En la construcción de la otredad de los antagonistas de este último título interviene claramente la deshumanización, un proceso que entraña la reducción de sus identidades a una etiqueta (“visitantes”) que les homogeniza y les define a partir de un rasgo concreto. No es necesario ahondar demasiado para hallar en esta representación una analogía en torno a la alteridad desde la que se mira a quienes vienen desde fuera de nuestras fronteras, “visitantes” o migrantes provenientes de un remoto lugar y cuyas motivaciones son pinceladas como un malicioso plan que será ejecutado en tu hogar. En este juego, al menos en su demo, la pantalla de inicio exhibe un título dinámico que genera un sinfín de variaciones y en el que se expone la ilegibilidad de la identidad de los visitantes, exponiendo su no-humanidad: “I’m not a human, I’m a 6lk8kk. I’m not a human, I’m a qlc&/^”. Estos nombres, crípticos y extraños, como aparentes galimatías, constituyen quizás, más allá de eso, un desafío al lenguaje humano de la identificación, un desafío que invoca el miedo a lo indescifrable, lo incomprensible y lo desconocido desde una postura que no tolera la relatividad.

Al hilo de esta noción de la mirada como dispositivo de clasificación, Papers, Please se moviliza en un terreno también idóneo para analizar este fenómeno: el de la burocracia. La vigilancia burocrática se prueba en este título como una cercanía turbadora y unilateral, en la que quien es observado y examinado, es clasificado en base a números, categorías y en definitiva, códigos que regulan la existencia y la legalidad de esta. Esto nos remite a la descripción de Michel Foucault, en su obra Vigilar y castigar, acerca de las acciones que determinan el funcionamiento de las instituciones de control de individuos (entre las que podríamos añadir a los puestos fronterizos como ejemplo): “la división binaria y la marcación (loco-no loco; peligroso-inofensivo; normal-anormal)” y “la asignación coercitiva, la distribución diferencial (quién es, dónde debe estar; por qué caracterizarlo, cómo reconocerlo; cómo ejercer sobre él, de manera individual, una vigilancia constante, etc.)”. En el puesto fronterizo de Arstotzka los criterios de admisión varían con frecuencia: en un primer momento quienes deseen cruzar la frontera solo necesitarán un pasaporte válido pero, en base a las volátiles condiciones políticas y económicas de la república, los documentos requeridos irán aumentando (en cantidad y en especificidad). Pese al amplio abanico de documentación que regula a las personas que pretenden cruzar la frontera del país, el sistema impuesto en ese control de inmigración continuará rigiéndose por un implacable binarismo (aprobado – denegado) que no solo se desvelará como deshumanizante, sino como insuficiente en su moralidad.

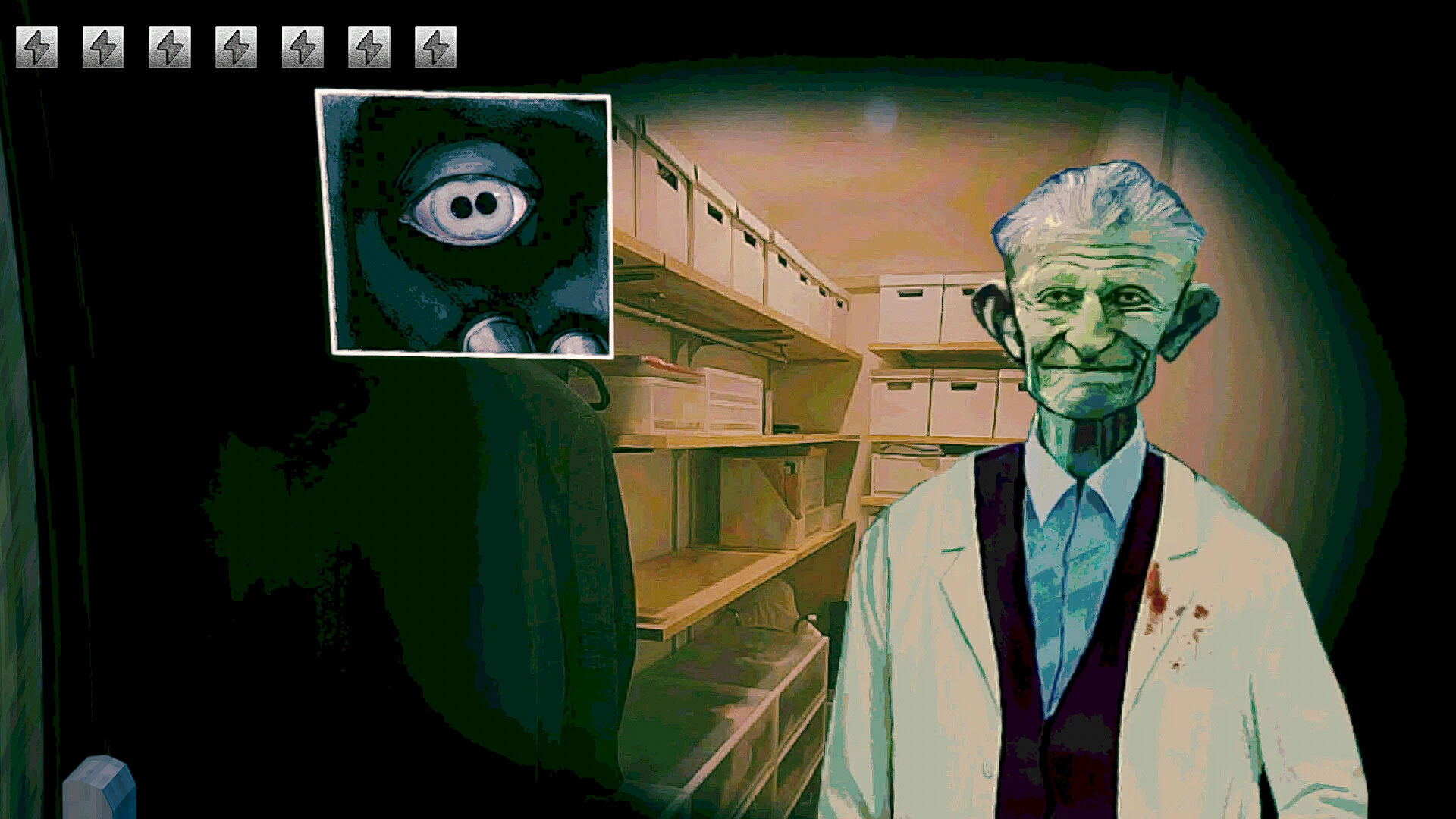

Este discurso sobre la categorización se refleja también en una exploración más física de la hipervigilancia, la cual trasciende la mera legalidad documental para encarnarse en los cuerpos. Durante la rutina de exhaustivos controles y revisiones de Papers, Please, son muchas las ocasiones en las que la mirada es forzada hacia la corporalidad de los NPCs: fotografías en el pasaporte que no se corresponden con la apariencia presente, exámenes de huellas dactilares que no concuerdan o un peso en la báscula que no es el mismo que indican los documentos. La vulnerabilidad de los cuerpos de estos personajes se somete por completo al escrutinio del poder, siendo leídos e interpretados en base a sus normas. Es en este procedimiento en el que se produce esa “marcación” a la que aludía Foucault y sobre la que encontramos un lúcido ejemplo en la vigilancia de género que se realiza en esa pequeña cabina. En alguno de los días en los que transcurre la trama, una persona con una expresión de género femenina cruza nuestro puesto. El sexo que aparece en su documento de identificación es, sin embargo, masculino. Al interrogarle, de forma algo áspera (“¿Eres hombre o mujer?”), la opción de realizarle un escáner aparece. El juego nos induce a encontrar en las imágenes del escáner, en ese desnudo, la prueba de una discrepancia que se situaría en el cuerpo, en los genitales. Esta persona, una mujer trans aparentemente (el juego no lo explicita), acaba obteniendo el permiso para pasar cuando se descubren unos genitales que corresponderían con el sexo masculino, pero resulta difícil obviar la violencia que subyace a este acto. El escáner es una herramienta que aparece en el videojuego tras un atentado terrorista, como una manera de frenar los ataques al detectar bombas bajo la ropa. No obstante, las veces en las que es usado están rodeadas de un aire de tensión y de transgresión de la vulnerabilidad; las preguntas o protestas de las personas ante este procedimiento son interrumpidas bruscamente, los controles resultan completamente arbitrarios, y la intrusión a la corporalidad difícilmente se justifica, planteando así una dubitativa política de consentimiento.

No I’m not a Human también eleva la hipervigilancia de los cuerpos a una mecánica esencial de su gameplay. En los informativos que el protagonista ve cada día advierten: lucen como nosotros, pero no son nosotros. Las señales que diferencian a visitantes y humanos nos redirigen a la fisicalidad (dientes, uñas, ojos…) y en este caso, además, a una apariencia demonizada, con imágenes distribuidas en televisión que ilustran a estos personajes como seres deformados de perverso semblante.

El ojo recto

Si hay algo que resulta especialmente conveniente para la aproximación a la mirada de estos títulos es su perspectiva en primera persona. Hay en este primer plano un ajuste consciente de la distancia simbólica que separa a protagonistas y personajes, una jerarquización sujeto-objeto o, dicho de otra forma, una organización de privilegios y subalternidades. Esto se enfatiza en el hecho de que los protagonistas de ambos videojuegos no dispongan (apenas) de rasgos físicos en pantalla y que los que aparezcan resulten tan asépticos como impersonales – en No I’m not a Human vemos las manos de nuestro personaje al sostener el arma con la que interroga a los visitantes; en Papers, Please, tan solo una voz distorsionada por la megafonía y una única frase constantentemente repetida: “Papers” -. Ellos permanecen fuera, a una distancia prudente que permite una idónea posición (vertical, superior a los NPCs) desde la que verter su mirada. En estas elecciones de perspectiva se manifiesta ese “ojo recto” que Marta Pascua trata de deconstruir en su ensayo El ojo torcido: La mirada disidente del feminismo queer. Ese ojo encapsula una forma de ver desde el privilegio, de mirar desde la “verticalidad falo-logo-heterocentrada”. La autora se sirve también de un enfoque crip para conceptualizar su teoría en torno al régimen escópico, y encuentra en las metáforas de las miradas discas ese resquicio desde el que desafiar la rectitud del sistema. El espacio que estos videojuegos reservan a esas miradas, a ese “ojo torcido”, es, no obstante, bastante reducido y conlleva, por lo general, consecuencias negativas para la jugadora.

En el contexto de los títulos citados, el “torcimiento” de la mirada es una alternativa entrelazada a los dilemas morales que se plantean. En estos casos, su manifestación es la de una ceguera (intencional o accidental) ante los signos que el sistema determina como discordantes. A pesar de que No I’m not a Human presenta este aspecto en tan solo esos instantes de duda al interrogar a un potencial visitante, en Papers, Please esta cuestión resulta más compleja y se encuentra integrada de forma central en la trama y mecánicas del título: no solo hay momentos en los que verse ante la posibilidad de aceptar sobornos con los que ignorar una documentación falsa o un evidente intento de contrabando, también las historias humanas de quienes migran hacia otro país nos conducen a un complejo debate moral que enfrenta la fría racionalidad del régimen con la humanidad que este aplasta.

Estos escenarios en los que se cuestiona la falibilidad o la “rectitud” del ojo de la jugadora son además una vía mediante la cual ambos juegos ponen en entredicho la hegemonía de este y nos devuelven la mirada, bien a través de una visión visceral de las consecuencias de nuestras decisiones (los sanguinolentos cadáveres pixelados de los personajes asesinados en No I’m not a Human), o bien mediante la alusión a un panoptismo que trasciende el rol privilegiado de quien juega (en Papers, Please nuestras acciones están mediadas por normas inflexibles cuya transgresión entraña sanciones o, en el peor de los casos, nuestra detención).

Estos escenarios en los que se cuestiona la falibilidad o la “rectitud” del ojo de la jugadora son además una vía mediante la cual ambos juegos ponen en entredicho la hegemonía de este y nos devuelven la mirada, bien a través de una visión visceral de las consecuencias de nuestras decisiones (los sanguinolentos cadáveres pixelados de los personajes asesinados en No I’m not a Human), o bien mediante la alusión a un panoptismo que trasciende el rol privilegiado de quien juega (en Papers, Please nuestras acciones están mediadas por normas inflexibles cuya transgresión entraña sanciones o, en el peor de los casos, nuestra detención).

Desde el papel protagonista (y privilegiado) de estas historias, estos títulos se permiten realizar una radiografía que capta con agudeza los entresijos morales, políticos y sociales que convergen en la mirada. Esta, como instrumento de poder, opera desde un rol central en unas narrativas que revelan con viveza un régimen en el que la mirada hegemónica despliega su control ineludible. Los rincones de resistencia a esta refutan, sin embargo, la humanidad o incluso la legitimidad del ojo del statu quo.