¿Podría algo tan moderno (o contemporáneo o posmoderno o supermoderno o posindustrial o…) como los videojuegos representar en su ejecución y expresión una laica liturgia eminentemente premoderna? Pese a las cejas que se puedan haber enarcado al leer esta pregunta, la realidad que se sublima, que se conquista, al jugar a videojuegos es una gran paradoja en lo que se refiere a las mentalidades, tan distintas, que buena parte de los humanos teníamos antes de la Modernidad y después de ella.

En pleno siglo XXI, sería lógico pensar que esto no tiene el más absoluto sentido, menos tratándose de videojuegos, cuya producción es posible gracias a los avances producidos en algunas de las áreas más significativas de la Modernidad (la ciencia, la tecnología, la informática) tan deudoras del pensamiento cartesiano y del empirismo. Otras áreas del conocimiento necesarias para crear videojuegos, sin embargo, existen desde miles de años antes de la aparición de la Modernidad, como el arte o la narrativa. Al acercarnos a los videojuegos, surgen, emergen, más singularidades, como observar las diferencias entre desarrollar un videojuego y como este es jugado, percibido. Espejismos de asimetrías, todos ellos, que nos hacen recordar las palabras del ya tristemente fallecido Bruno Latour en We have never been Modern: «Nunca nadie ha sido moderno. La Modernidad nunca comenzó. Nunca ha habido un mundo moderno». Sobre todo, si nos acercamos a esa supuesta Modernidad desde la cultura material —que es precisamente lo que son los videojuegos— y la forma en que los seres humanos nos hemos relacionado con ella a lo largo de nuestra historia. Porque pese a las apariencias que pudieran preverse, la realidad es que la manera en la que un azteca, un antiguo egipcio o un íbero utilizaban utillaje agrícola o armas blancas y se relacionaban con estos objetos es la misma en la que se ven inmersos un mexicano, un egipcio y un europeo del siglo XXI.

La arqueología contemporánea y la noción de jugabilidad como un nuevo sentido van a ayudarnos a comprender lo que ahora mismo tienes todo el derecho del mundo a definir como un pandemonio.

Michael Brian Schiffer es un arqueólogo atípico. Al menos estoy seguro de que no es la imagen del arqueólogo que tienes ahora mismo en mente. El estadounidense ha realizado labores de, digamos, arqueología tradicional, en yacimientos con cientos o miles de años, pero también se ha dedicado a estudiar arqueológicamente —es decir, usando el pensamiento y el análisis arqueológico— el coche eléctrico o el transistor. Él define su marco teórico como arqueología del comportamiento, propuesta que fue establecida epistemológicamente tanto en artículos como en libros, sobre todo en uno escrito con Andrea R. Miller: The Material Life of Human Beings. Artifacts, Behavior, and Communication, publicado por primera vez en 1999. Positivista como es, la intención de Schiffer es que su marco teórico sea universal, es decir, que pueda ser aplicado tanto a un yacimiento de los años ochenta como a uno del Paleolítico. A lo largo de su carrera se propuso construir una teoría de la comunicación humana distinta, que no descansara sobre modelos basados en el lenguaje sino en la interacción entre las personas y los artefactos, entre los seres humanos y la cultura material. La humanidad utiliza la cultura material para comunicarse, no solo de la forma más evidente que cualquiera sea capaz de imaginar (pintar la pared de una cueva para representar una escena o WhatsApp para enviar un mensaje), sino también creando información que requiere ser interpretada de manera indirecta y, en ocasiones, de forma simbólica. Cuando los europeos llegaron a América, las poblaciones indígenas nativas desconocían por completo el significado de la cruz, del mismo modo que los colonizadores la simbología maya. En el mismo sentido, una persona tal vez no vea que un tampón, la caja que lo contiene y la manera de adquirirlo encierran un significado actual y a la vez representativo del recorrido histórico y social de la mujer en el mundo occidental. Pero lo hay.

Así, existe un ciclo de información y de mensajes comunicativos entre las personas y las cosas. Una comunicación que se hace posible gracias a los sentidos, los canales por los que percibimos el mundo y lo conocemos. Al establecer contacto y creación informativa con la cultura material, Schiffer observa que los seres humanos nos vemos inmersos en cuatro tipos distintos de performance: visual, acústica, táctil y química. Al utilizar ciertos artefactos como bicicletas o coches, las personas se convierten en macroartefactos visuales: la unión de la persona con el artefacto produce una información que es captada y procesada por el resto de nosotros. Cuando una persona va en bicicleta estaríamos en condiciones de plantear hipótesis respecto a su estilo de vida e incluso su salud. Más sencillo: somos capaces de conocer los gustos musicales o la ideología de una persona según los símbolos o la forma que exhiba su vestimenta. Por otro lado, los sonidos orales que pronunciamos o exhalamos por nuestras bocas muchas veces son modificados por una gran cantidad de artefactos personales como tatuajes, pendientes, cicatrices o drogas, a la vez que su percepción es alterada por otros tantos como megáfonos o comida y chicle al ser masticados. Asimismo, los seres humanos utilizamos constantemente nuestras habilidades táctiles para interactuar con artefactos y realizar innumerables actividades que producen información, que incluyen desde las más básicas (dormir, comer, trabajar, hacer el amor) hasta otras más complejas (un saludo o el roce de una mano puede interpretarse en distintos contextos, bien como un gesto de buena voluntad o bien como amenaza). ¿Y la química? Nuestro cuerpo produce de forma natural gases, líquidos, sólidos, grasas y olores y reacciones que los acompañan, y todos estos elementos influyen y alteran nuestra vida tanto como transforman y edifican la cultura material que nos rodea: ¿existe alguna casa sin inodoro? ¿No pasa mucha gente horas y horas en los gimnasios para deshacerse de la grasa, espacios en los que es posible que entablen nuevas amistades o incluso una relación sentimental? Pero la interactividad del ser humano con la química no se limita únicamente a lo producido de forma natural, sino que también hacemos uso de artefactos que transforman los flujos informativos y comunicativos: perfumes, drogas, cremas, jabones, sabores…

Lo táctil, otro de los elementos fundamentales de las performances a las que nos arrastran los videojuegos. Nuevas plataformas en las que jugar a videojuegos, como las tabletas y los smartphones, han hecho suya la seña de identidad de lo táctil, lo que ha dado lugar a nuevas creatividades y nuevas jugabilidades, como la surgida a raíz del éxito de títulos como Angry Birds o Candy Crush. Sin embargo, mucho antes de la llegada de los dispositivos móviles plenamente táctiles, los videojuegos estaban caracterizados por la constante interactividad táctil con el mando de control, que reproduce en la pantalla las órdenes ejecutadas con nuestros dedos; muchas veces complejas y largas combinaciones que incluyen la alternancia de diferentes direcciones y botones. El personaje que manejemos correrá, saltará, disparará, se esconderá, lanzará una bola de fuego, esquivará golpes, presionará un interruptor, derrapará, golpeará… Todo en base a la secuencia táctil que ejecutemos con el mando de control y que además a veces se retroalimenta y nos devuelve una vibración. Interactividad y cibernética en estado puro. Una orden dictada con el movimiento de nuestras falanges a una máquina a través de un mando de control conectado a la misma; una orden recibida, comprendida y ejecutada por la máquina de manera automática: dispara a ese enemigo, salta ese agujero, cúbrete, vete, acércate a ese objeto tan misterioso, léelo, guárdalo, avanza…

En cualquier caso, la relevancia que poseen las performances y todas sus implicaciones entre sí y entre las personas, y entre estas y las cosas, respecto a la interactividad en los videojuegos, nos conduce a lanzar la observación de si es posible acercarnos a la jugabilidad no solo como un fenómeno que escapa a la división categórica entre la Modernidad y lo que existía antes de ella, sino también como un nuevo canal sensorial.

Según lo expuesto por Yanis Hamilakis, la categoría tradicional occidental y moderna de los cinco sentidos se disipa. No es un solo sentido el que produce la experiencia, en forma de recuerdo o de interactividad, sino una mezcla de ellos. Una determinada reacción cognitiva hacia la realidad, un efecto que conmueva el pensamiento no vendrá determinado por cómo huele, cómo se ve o cómo sabe, sino por una unión de todos ellos que se presenta como una nueva percepción sensorial. Algo de lo que el pasado premoderno, desconocedor de los esquemas mentales de la Modernidad, no es único propietario, sino que también lo podemos observar en nuevas prácticas culturales y tecnológicas, como los videojuegos.

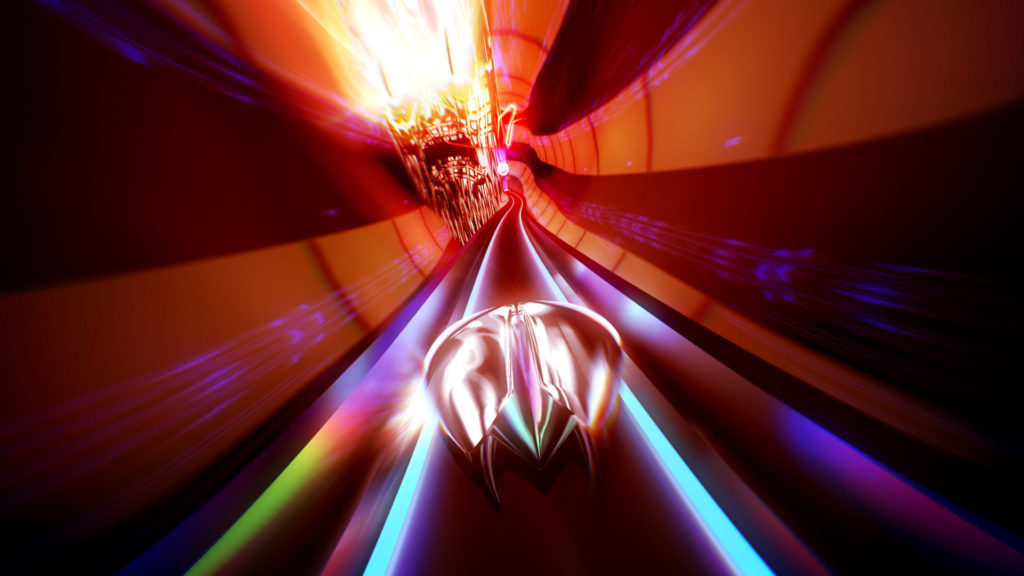

¿Y qué son los videojuegos sino cultura y tecnología, ciencia y arte? ¿Qué son si es que no son nada más que sinestesia, que performances enlazadas unas con otras? ¿Alguna vez has probado a jugar un videojuego muteado, sin escuchar efectos de sonido, voces y banda sonora? ¿O tratar de jugarlo sin verlo, solo escuchándolo? Es frustrante y diría que una experiencia incompleta. Por ello, los avances producidos en la accesibilidad a los videojuegos para personas con discapacidades auditivas, visuales o táctiles, en títulos como The Last of Us Parte II o Forza Horizon 5 y tantos otros, trabajan porque el sentido, la sinestesia de la jugabilidad, pueda llegar a ellos de la manera más completa posible. Si definimos vagamente la jugabilidad como la capacidad de un juego para estimular al jugador y que este no abandone la partida, en ello sería preciso concebir la jugabilidad no solo como el sentido o conjunto de sentidos que nos permiten detectar si un juego nos va a gustar o no (en lo que influyen también nuestros propios gustos, nuestra propia historia), sino también como el filtro sensorial por el que percibimos el mundo sintético y lo distinguimos del orgánico. Porque la jugabilidad incluye todos los estímulos sensoriales que el videojuego provoca en el jugador, desde la velocidad que entra por los ojos al manejo con soltura de nuestro personaje, qué toca, ve, huele y hasta saborea dentro del juego; sin olvidar los sonidos, las melodías, las voces o gritos que produce nuestro deambular por la realidad ficticia establecida al otro lado de la pantalla por instrucciones, instancias y métodos de programación.

Pero más que un nuevo y único sentido, la jugabilidad es lo que Yannis Hamilakis denomina un conjunto sensorial, una unión interactiva de cosas y de personas que proporciona «posibilidades sensoriales características y a menudo regula y rige la experiencia sensorial y la interacción». Y al conjunto sensorial que supone la jugabilidad deberíamos añadir, aparte de las personas (los jugadores) y las cosas (las videoconsolas, los ordenadores, los periféricos), todo el complejo de acciones, reacciones, estímulos, objetos e individuos virtuales que aparecen en pantalla. La jugabilidad establece así vínculos sensoriales entre el jugador y la máquina; entre la máquina y el mando de control; entre la persona y el arma o el vestido que su personaje recoge o viste en pantalla; entre el avatar y la persona; entre la persona y el recuerdo que le produce el personaje por ella manejado cuando ha adquirido un nuevo poder, como volar…, o una desgracia, como la pérdida de un hijo en That Dragon, Cancer. Porque la jugabilidad es un conjunto sensorial donde conviven la interactividad, la intuición, lo visual, lo acústico, lo deductivo, lo háptico: una experiencia sensorial similar a la de los tholoi cretenses, aunque entre unos y otros se haya introducido un accidente historiográfico conocido como Modernidad.

Y hay más evidencias de que en los videojuegos nos separamos de la Modernidad. Una de las principales hipótesis de la arqueóloga Almudena Hernando, que aparece ya en su libro Arqueología de la identidad, es que al representar la realidad que experimentan, las sociedades orales (las que carecen de escritura y que existieron durante la prehistoria, pero también algunas que sobreviven en el presente) muestran una tendencia a utilizar un modelo metonímico, mientras que la sociedad moderna occidental utiliza un modelo metafórico. Esto se comprende mejor al acudir a uno de los elementos obligados de muchos géneros de videojuegos: los mapas. Los mapas son el resultado de ese modelo metafórico de representar la realidad: es producto del trabajo científico, una pura abstracción que señala con precisión un punto concreto en el espacio, una herramienta que debemos aprender a utilizar. La Modernidad hizo de los mapas su razón de ser, por ejemplo, en la conquista de América. Los videojuegos hacen de los mapas también una herramienta, aunque muchas veces no sea lo precisa que deseamos y nos veamos obligados a utilizar el modelo metonínimo. ¿Cuántas veces os habéis perdido por un mapa en videojuegos? ¿Cuántas habéis aprendido dónde estaba un lugar más por la estatua o el edificio que se encuentra cerca que por el punto concreto que os señalaba el mapa? Incluso en un juego como Elden Ring, con ese mapa tan enorme, cuesta encontrar ciertos espacios, y al final terminamos por recordar su posición asociándolos a ciertos objetos, personajes o edificios contiguos, por ejemplo, la pradera de las brujas. Y luego está Bloodborne, que es otro cantar, aunque de una misma From Software, empeñada en borrar los límites entre Modernidad y lo que la precedió, pues la sombra del Cazador se mueve por el mundo de Yharnam sin un solo mapa y, a veces, con la muerte en cierto punto como única manera de llegar a determinado escenario. O un ejemplo más reciente: Scorn, y su mapeado orgánico sin seña alguna.

Acercarse a los videojuegos desde esta perspectiva, entusiasma, ilusiona, y hace más llevaderas las diarias monsergas y pretendidas boutades que se ciernen sobre el medio casi a diario en el ágora, sea analógico o digital. Porque ¿qué más se les puede pedir si al jugarlos nos desprendemos de la máscara moderna y abrazamos olvidadas y sepultadas formas de sentir? Si Schiffer, Hamilakis, Latour o Almudena Hernando vieron que eso era posible en culturas materiales tan dispares como un coche eléctrico, un tholo cretense, la llave de un hotel o los caminos que recorren los awá en el nordeste de Brasil, ¿por qué no iba a poder aplicarse a los videojuegos? Ya lo dijo Latour en otro texto, «La tecnología es la sociedad hecha para que dure» y que sirva esto como tributo final a su persona: «Nunca nos enfrentamos a objetos o relaciones sociales, nos enfrentamos a cadenas que son asociaciones de humanos y no humanos». Y esa red de humanos y no humanos, de personas y videojuegos, de interactividad y reacción, de sentidos conjugados, es mucho más antigua que lo que la Modernidad está dispuesta a reconocer.