Pasados un par de viajes en Signs of the Sojourner, rota de cansancio e hinchada de kilómetros, un mensaje enmarca tu vuelta a casa: cuanto más regresas, menos se siente como un hogar. «Los pájaros aprenden canciones nuevas, los caminos te engañan y hasta el drama más reciente se convierte en Historia Antigua». Es tu ciudad natal, tu gente de siempre, tu mejor amigo de toda la vida, pero han cambiado; el tiempo nunca deja de moldear las identidades, y tan significativo es el lugar en el que estás a cada momento, la experiencia de cada día en la carretera, como todo aquello que te pierdes por estar tan lejos, por haberte ido fuera. Puede ser un recital de flauta al que no fuiste, cómo te echaron de menos en una gran barbacoa para salvar uno de los pocos negocios que aún sobreviven, o las estanterías vacías de una tienda heredada que poco a poco parece que van mudando su actividad a la venta de telarañas. Allí donde estás, la gente con la que hablas, las realidades que atraviesas, marcan los tres tiempos de tu existencia en este mundo: quién eres, quién has sido hasta la siguiente conversación, quién serás una vez termine. Y lo mismo pasa con esas personas que cada vez desconoces más a fondo, que también hablan, ríen, sufren e intercambian pedacitos de sus días. Nadie es igual uno, diez, cincuenta días después de que no estés. «Todo el mundo vive su vida sin ti, de la misma manera en que tú has vivido sin ellos».

Jugar a Signs of the Sojourner es exponerte constantemente al cambio. Todo comienza con un doble trauma: la muerte de tu madre y la herencia de sus responsabilidades. La tienda que regentaba ha sido siempre el corazón de un pueblo que sobrevive a base de estar en medio del camino, atravesado por una arteria comercial por la que circula una caravana de comerciantes. La relación entre estos dos elementos parece, al inicio, puramente territorial, una consecuencia del nomadismo económico de una región engastada en la codependencia y en el movimiento perpetuo. Pronto ves que bajo esta superficie se esconden otros motivos, otras historias, otras caras de tu madre que irás enfrentando a medida que te cruces con la muchísima gente que la conoció en vida, aprovechando cada uno de esos viajes que tendrás que hacer para acopiar cosas que vender una vez de vuelta, y que son la gasolina que mantiene en marcha la máquina del juego. Al inicio tu mapa está en blanco: nunca habías tenido que enfrentarte a lo que sea que hay más allá de la frontera de tu estabilidad infantil, no conoces los pueblos al otro lado, su gente y los caminos que los conectan, así que te acoplas a la caravana para echarle un primer pulso al mundo. Y con ello dar las primeras puntadas a un tejido físico, simbólico y emocional: carreteras, cruces y caminos.

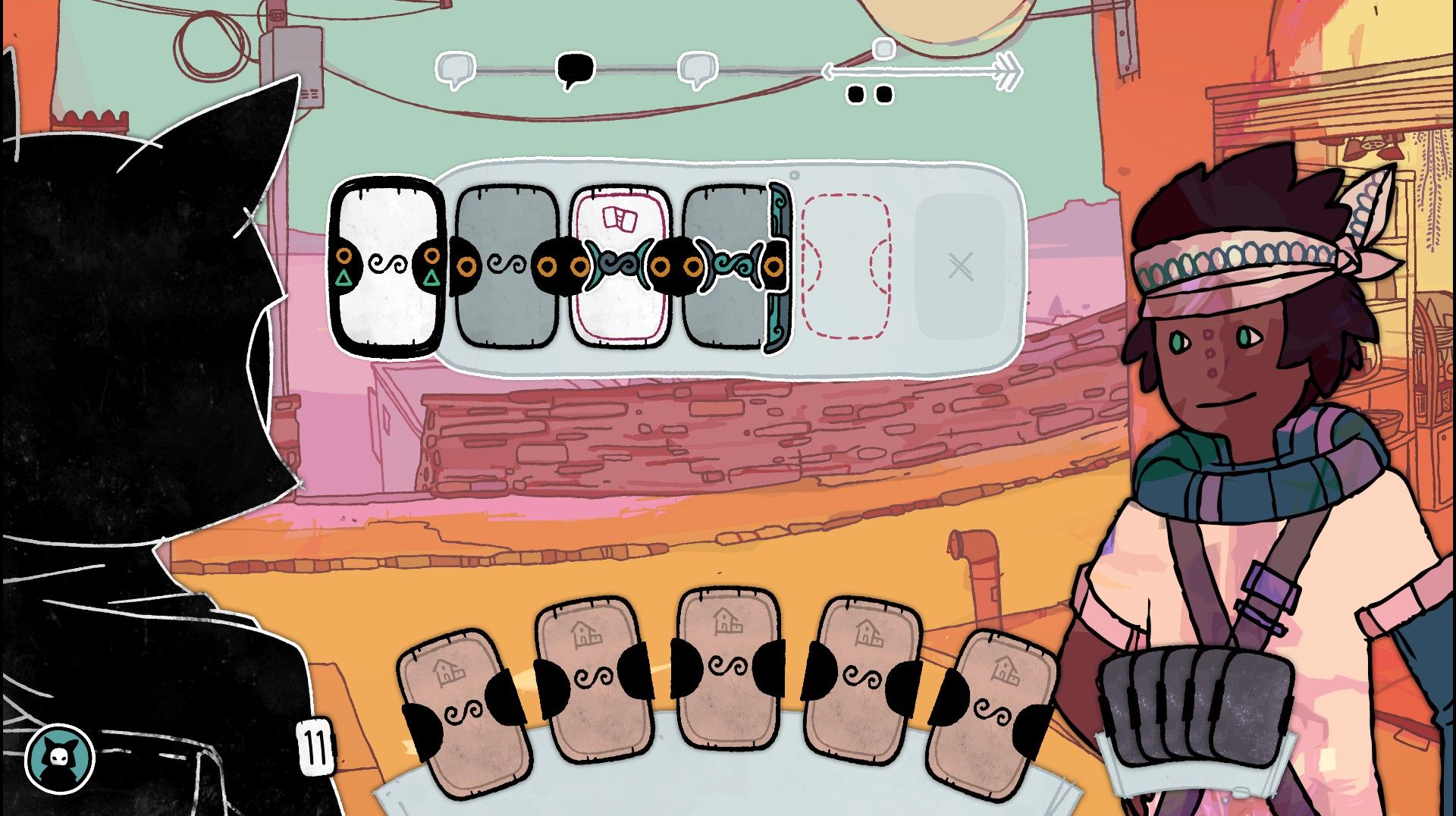

La manera en que Echodog Games destila todo esto es convirtiendo el acto de conversar en la sustancia lúdica que alimenta todos sus engranajes. Sings of the Sojourner es un juego de cartas, un deck-building (construcción de mazos) que primero deconstruye la comunicación humana a una serie de componentes y luego los plasma en una serie de cartones con los que construimos nuestro ser-en-el-mundo. Es difícil cubrir en pocas palabras la tremenda inteligencia con la que las desarrolladoras manejan e introducen a la profundidad conceptual de su obra; quizá baste decir que cada carta está atada a unos símbolos que representan las distintas cosmovisiones que construyen la rica heterogeneidad existencial que habita la obra, que pueden también darte diferentes habilidades conversacionales, o que tu pequeño mazo de diez cartas está en perpetuo cambio, como un líquido que está constantemente mezclándose con las identidades de los otros. Intentar explicarlo más sería, creo, una pérdida de tiempo, tanto por ser una de esas cosas que solo pueden calar verdaderamente a través de la experiencia propia, como porque lo importante no son las piezas de Signs of the Sojourner, sino la manera en que se manejan para que construyamos sentido con ellas. Cómo jugar a las cartas se convierte en una experimentación increíble de existir con Las Otras, cómo nos expone a los muchos lados e interpretaciones que puede tener una historia.

Dicho de una manera más sencilla (aunque puede que solo en apariencia), en Signs of the Sojourner estás obligada a ser alguien, a definirte a través del abanico de cosmovisiones que dejas que se filtre a tu colección de cartas, y a las habilidades que vas ganando y perdiendo y cómo las utilizas para controlar el devenir de las conversaciones en un acto que a veces roza lo manipulativo. Así, el punto de partida, ese hogar en el centro de tu universo personal, es la vara que mide cómo el tiempo y el espacio van afectando a quién eres dentro del juego. Tu amigo Elias, la casa, la tienda, la familia, la comunidad, todo ello se mueve dentro de unos márgenes que al principio te definen como una pieza más de ese trozo de mundo, con una presencia marcada por los símbolos de la empatía, la observación, y la lógica diplomática. Allí todas hablan de la misma manera, hay un entendimiento sin fricciones, se habla como se ha hablado siempre, de las mismas cosas. El conflicto llega, como apuntaba aquel mensaje al inicio del texto, con cada vuelta, cuando en tus conversaciones se filtran ideas y cosmovisiones que te han hecho mella desde lugares muy remotos. De repente, casi sin darte cuenta, mientras Elias sigue hablando desde su inmediatez vital, con los mismos símbolos de siempre en sus cartas, en tu mano aparecen símbolos que no encajan, y tus intentos por enfrentar cada nueva contingencia desde la creatividad bohemia o la autoridad impositiva no encajan. «Tus cartas son tu voz», pero de nada sirven si no se entienden.

Y ese es el gran eje de generación de conflicto en Signs of the Sojourner, la necesidad tanto de entender como de ser entendido, el enfrentamiento continuado a quién eres a cada momento en que te presentas a otra persona. Porque de ahí emergen todo tipo de tendencias, de angustias, de necesidades: puedes ceñirte a un tipo de cosmovisiones concreta, atarte a un entendimiento situado, agarrarte a personas que son faros cuando tu vida se ponte patas arriba y tienes que cargar a cuestas con tu futuro y el de tus seres queridos; puedes, por otro lado, abrirte sin límites a un cosmopolitismo que te empape de diversidad y puntos de vista, pero con el consecuente peligro de no poder apretar tras abarcar demasiado, de poder hablar con todo el mundo sin poder, al mismo tiempo, profundizar en nada; o puedes encontrar tu propia forma de construirte en medio de todo eso, navegando tus vulnerabilidades y armando tus fortalezas, decidiendo qué rasgos resistirán al embate del tiempo, y por dónde cederás a la erosión de la travesía. Adueñarte, en definitiva y hasta donde puedas, de todas las imperfecciones de tu presencia. Tus cartas son tu voz, pero de nada sirven si no se entienden.

Porque de todo lo demás nunca tendrás ningún tipo control. Podrás acercarte a ciertas cotas de comodidad, o encarar los sistemas de Signs of the Sojourner desde lo puramente mecánico y convertirte en una maestra de la manipulación, pero siempre tocarás con algún tipo de techo. Unos límites que, al inicio, y tal y como Lucas Ramada Prieto expuso un hilo que expone con total certeza la esencia de este juego, se traducen en una cierta inaccesibilidad que sirven como punto de referencia a medida que creces con la obra. Y que luego, a poco que vas acomodándote al manejo de sus elementos, se van haciendo notar en una ambigüedad comunicativa de la que nunca puedes deshacerte. «La cuestión es que la forma en que comunica la parte puramente semántica del juego, el crecer para ser el mundo, abraza totalmente la oscuridad simbólica de lo que significa en realidad “ser en el mundo”». Construir la identidad propia, tanto como individua como en la manera en que nos encajamos y conectamos en nuestros contextos emocionales y existenciales inmediatos, es un acto tremendamente complejo, difícil, vertiginosos, porque lo que somos no puede nunca (o así lo creo yo, al menos) a un estado concreto; es imposible delimitar con precisión qué nos hace ser lo que somos. Así que todo es movimiento y transformación, y jugar a Signs of the Sojourner es enfrentarse una y otra vez a cómo, cuándo y dónde hemos cambiado.

Y, por supuesto, a cómo cambian los demás. A cómo las cosmovisiones territorializadas apuntan a una idea de lo vernáculo y lo idiosincrásico, pero también a cómo un desastre contingente puede adueñarse de las cartas (o sea, de las voces, de sus esencias personales) de la gente, secuestrándole los símbolos, pero también dando un nuevo terreno para el encuentro: compartir el dolor también es conectar, es reconocernos en la vulnerabilidad de la otra, es abrir la propia para que las demás encuentren una casa. Porque no es ese Lars, por ejemplo, que cultiva pimientos al norte entre las ruinas desérticas de una ya-no-ciudad, sino la forma en que va dando tumbos de un lugar a otro, perdidísimo, con su mazo cada vez más carcomido del miedo e incertidumbre que simboliza una espiral rosada; es intentar hablar con él, demostrarle que le entiendes pero no encontrar las palabras para hacerlo, y perderte en tu incapacidad insalvable de estar ahí para él, de decirle que te comprendo, amigo. Tampoco es el androide explotado del viñedo, sino ese momento en que decide montar un sindicato y no se fía de ti, o esa vieja amiga de tu madre que está asomada al fin del mundo desde el naufragio de su barco, repleta de recuerdos rotos y que cree que no puede hablar contigo porque res un fantasma. Y tú estás allí, en carne, hueso y cartas, entre triste y frustrada, porque se siente como si no estuvieras.

Sings of the Sojourner son cinco viajes y cinco vueltas a casa. Hay ciertos puntos por los que pasa su desarrollo que son inevitables, un cierto determinismo trágico que emerge de las condiciones socioeconómicas de un territorio que no esconde que no pasa por su mejor momento. Toda la región está atravesada por un corporativismo mafioso, un tráfico de influencias y un proteccionismo local que puedes intentar perseguir, pero nunca solucionar. Solo eres una parte minúscula de un mundo que intentas aprehender, por el que poco a poco vas logrando moverte con mayor soltura, pero siempre a base de ser afectada por su complejidad inasible, y de cómo los demás son también afectados por las cosas inevitables que siempre pasan. Una conversación que acaba en buena onda puede ser lo que termine de animar a alguien a mudarse, a cambiar de vida y actividad, a arriesgarse a dejar todo lo que conocía atrás, pero nunca eres realmente necesaria para que eso ocurre. En Signs of the Sojourner las cosas simplemente pasan, y todo gira en torno cómo nos afecta a todas, como conjunto que a veces conecta bien entre sí, otras se entiende a medias y en ocasiones simplemente se desprecia. Siempre dejando un poso, una experiencia irrechazable en forma de una nueva carta que sí o sí tienes que incorporar a tu mazo a costa de dejar ir alguna que ya poseas. Porque no hay encuentro que no deje marca.

Dia Lacina, en un pequeño comentario para el The Games We Play semanal de Paste Magazine, dijo hace unos días que el elenco de Signs of the Sojourner está lleno de gente real, que no son «piñatas de diálogo». Esta es una manera muy certera de resumir por qué un juego como este importa tanto, cómo se coloca a la vera de grandísimas obras como 80 Days o Kentucky Route Zero, y no solo por la manera en que concibe y diseña espacios compartidos de juego, sino por cómo expande en un acto de juego que tantas, tantas veces damos por supuesto. Ese pulsar X para hablar, que tan pocas veces es un verdadero acontecimiento, que supedita sus voces a la utilidad que tengan para con nosotras, nuestras misiones y nuestras existencias absolutas. Signs of the Sojourner se mete en ese instante y lo convierte en un mundo entero, en un calendario, en una poética del encuentro. Un juego en el que las demás son libres para ser, para definirse a sí mismas, para decir que no quieren hablar contigo, que ni te acerques. Y que te da la oportunidad de fracasar estrepitosamente, de que vuelvas a casa y no seas capaz ni de terminar una conversación con quien hasta ese momento ni siquiera habías tenido que parar a pensar si te entendías. Porque así es, a veces, crecer, madurar y existir en compañía. Algo que a veces une, pero que en otras separa sin que podamos evitarlo.