En mi infancia tuve tan pocos juegos que recuerdo perfectamente la historia de cómo descubrí cada uno. Y tenía tantas barreras, me costaba tanto hacerme con uno, que siempre que lo conseguía era a través de alguna historia de lamentable épica llena de patetismo y angustia. Ya os conté la historia de cómo conseguí mis dos primeras consolas y descubrí Ecco The Dolphin. Hoy toca el turno de Ico.

En mis tiempos mozos tenía un amigo. Mi amigo era uno de esos chicos envidiados por todos los demás porque sus padres estaban separados e intentaban comprar su amor con regalos. Regalos con los que los demás sólo podíamos soñar o, como mucho, ahorrar como judíos.

Había algo por aquel entonces que yo ansiaba más que nada en el mundo: una Dreamcast. Y, claro, mi amigo la tenía. La acompañaba además con tantos juegos que muchos no se los llegó a pasar. Vale, ahora yo también lo hago, pero por aquel entonces me parecía inadmisible que alguien no exprimiese un videojuego al 300%. Yo, que sólo había tenido cinco juegos en mi querida y malparada Saturn, que me sabía las demos de memoria, que equiparaba los manuales a una Biblia… Y fantaseaba con tener algún día mi propia Dreamcast y pedirle prestados aquellos juegos que seguramente no echaría en falta si no se los devolvía…

Y llegó 2001. El padre de mi amigo se presentó en su casa con un paquete bajo el brazo, al día siguiente no se hablaba de otra cosa en el colegio; le habían regalado una Play 2. Estaba exultante, el muy cabrón, restregándole a todo el mundo que su papá tenía mucho dinero y le compraba todos los caprichos. Y entonces lo vi claro; esa era mi oportunidad. Así que un día me acerqué a él en el recreo y, como quien no quiere la cosa, lo dejé caer, algo así como “ahora que no usas mucho la Dreamcast me la podías dejar unos días…”. Y el muy hijo de puta, casi sin mirarme, con toda la naturalidad del mundo, con una expresión de suficiencia y superioridad de la que Cospedal se sentiría orgullosa, sin dar la más mínima importancia al asunto, me suelta:

-Ya no la tengo. La tiré.

-Po… po… ¿por qué…?

-Ahora tengo LA PLEY DOS.

Imagínate a un niño subsahariano de esos que caminan 5 kilómetros con un cubo de agua en la cabeza tres veces al día viendo a alguien lavar su deportivo con una manguera; así me sentí yo. No la vendió para comprar juegos de Play 2, no se la regaló a un amigo, no la guardó en el armario, no la donó a la ciencia. No, simplemente la tiró, como el que tira un pañal usado, un plato roto o un viejo en un asilo. Así de fría puede llegar a ser la mente de un niño.

Al cabo de unas semanas llegaron las notas, tan sólo unos días después de mi cumpleaños. Y ahí estaba yo, con unos resultados académicos de los de “mamá, acabas de perder tu autoridad para echarme broncas durante una buena temporada” (ojalá eso fuese cierto…). Y sí, una Dreamcast cayó en mis manos. Yo no tenía la suerte de mi amigo: sólo pude disfrutar de cuatro juegos hasta muchísimos años después. Incluso tuve que escoger entre una memory card y un juego nuevo en un par de ocasiones, y la avaricia siempre pudo conmigo. Mi padre no comprendía la importancia de una tarjeta de memoria; “¿puedes jugar sin eso? pues entonces es que no lo necesitas”. Pero SEGA, que por aquel entonces todo lo podía, se quitó tranquilamente su guante blanco de la mano izquierda y, sujetándolo tenso con la derecha, abofeteó a mi padre en la cara. Mi tercer juego de Dreamcast fue el juego de mi vida, ese del que no me atrevo a escribir por miedo a no estar a la altura: Phantasy Star Online. Con el juego ya en casa, recién desenvuelto tras hacerme daño en las rodillas de lo rápido que me abalancé sobre aquel paquete que había bajo el árbol de navidad (esto último es una dramatización), descubrimos al meterlo en la consola que la tarjeta era imprescindible para jugar. No le quedó más remedio que comprarla. Y todavía vendrá alguien a preguntarme que por qué le tengo tanto cariño a la SEGA de aquellos años (que fuesen unos cretinos al no meter memoria interna no se me pasaba por la cabeza de aquella).

Pero el destino fue cruel conmigo, depositando una Dreamcast en mis manos cuando esta daba sus últimos coletazos… Como a un bebé enfermo acogí la última consola de SEGA, entre la alegría y el llanto. Sólo tuve cuatro juegos, pero qué juegos. Cómo los disfruté. Habría sido imposible rentabilizarlos más. No se puede tener una muerte más digna que la que tuvo esta consola.

Sin embargo había alguien que no se lo pasaba tan bien. Playstation 2 es recordada como una de las consolas con mejor catálogo de cuantas ha habido, pero como parece tradición en las máquinas de Sony el primer año dejó mucho que desear. Y ahí tenías a mi colega, usando su máquina de 83.000 pelas para jugar a los Medievil, Tomb Raider o Resident Evil de la primera Play. No obstante, había un brote verde, algo marcado a fuego en su calendario: Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. El superjuego que volaría la cabeza de todo el que lo jugase asomaba el hocico en un todavía incipiente 2002. Pero, en un claro símil con la economía española, el brote verde resultó ser marrón, y mi amigo se volvió del puto Corte Inglés sin un juego que supongo que se había agotado, o algo así. Pero el niño no iba a volver a casa sin juego, ni de coña. Así que le compraron uno al azar. Al día siguiente no apareció por el colegio el triunfal semblante de quien consigue lo que quiere, en su lugar apareció el rostro sombrío y sin brío de quien se había pasado la semana vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. No había Metal Gear, en su lugar estaba ese tío pesado que se presenta en una fiesta sin que nadie le invite. Cuando le pregunté que qué tal era ese nuevo juego su respuesta fue clara y concisa: “una mierda”. El 85 que le habían cascado en Hobby Consolas no hacía sino corroborar su opinión. Aquel juego se llamaba Ico.

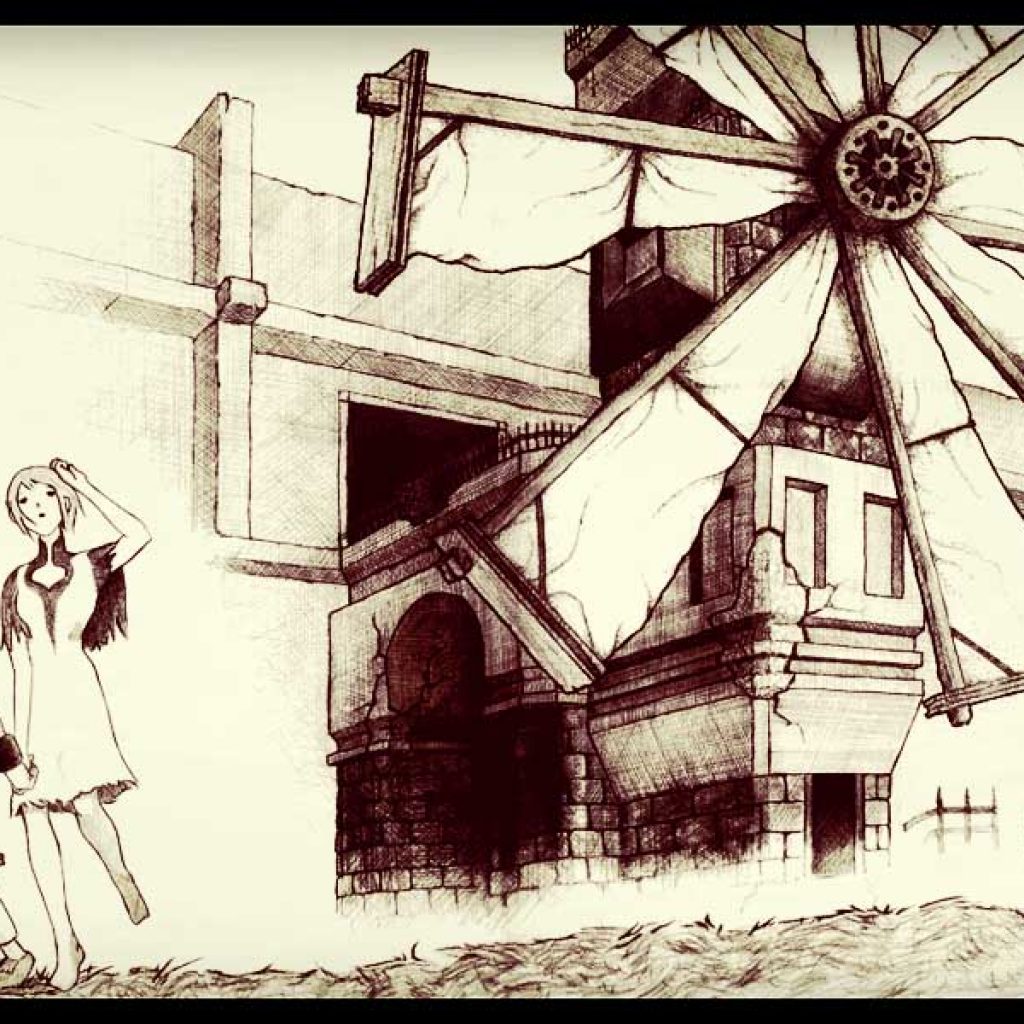

…………………………… Mientras tanto yo seguía a lo mío, que básicamente consistía en ser el tío más feliz del mundo, disfrutando de la ignorancia que permitía el hecho de que todavía no había llegado la primera factura de teléfono que Phantasy Star Online y mi primera novia pueden señalar como su obra más perversa. Total, que un día en el recreo se me acerca mi amigo con una cara que hacía pensar que me iba a contar que había pillado clamidias y con la boca pequeña me pregunta que si me apetece intercambiar unos días nuestras consolas, que quiere probar el Phantasy y blablablá… En ese momento sólo me faltó soltar un “perdona, ¿cómo dices? me parece que no te he oído bien ¿Podrías repetirlo más alto?”. Pero en fin, this is Spain y La Pley es La Pley, así que acepté. Esa tarde intercambiamos consolas. Esperé a que se fuesen mis padres para montar la PS2 y evitar preguntas incómodas del tipo de “y con eso en casa ¿cuándo vas a estudiar?”. Probé los juegos más prometedores, algunos espectaculares por aquel entonces; hoy todos olvidados y olvidables (FIFA 2002, te miro a ti). Y al final metí en la consola aquel tal Ico. Lo siguiente que recuerdo fue una intro y unos primeros minutos diferentes a la mayoría de juegos que yo había probado, un juego de esos que te hacen notar desde el principio que son especiales, diferentes.

Otro pedazo de mi triste existencia

Dreamcast en Nivel Oculto

Playstation 2 en Nivel Oculto (que no se diga)

No llevaba ni 15 minutos con Ico cuando sonó el timbre. Abrí y ahí estaba mi amigo, con mi Dreamcast en la mano. ¡En la puta mano! ¡Sin protección! ¿Y la degradación por el Sol? ¿Y si se te cae? ¿Y si le caga un pájaro? ¿Y si te reviento la cabeza con tu asquerosa Playstation? No dije nada de eso, claro, pero lo pensé, vaya que si lo pensé, con muy mala leche lo pensé. Total, que el tipo venía a por La Pley, que resulta que papá le había comprado el dichoso Metal Gear.

No volví a jugar a Ico (e intuyo que mi amigo tampoco). No volví a jugar a Ico hasta hace unos días, que me dio por emularlo en mi ordenador. No volví a jugar a él pero sí vi cómo se iba haciendo conocido, cómo heredaba la fama de su sucesor, Shadow of the Colossus, cómo poco a poco se convertía en un juego de culto (y ahora, que sus gráficos son paleolíticos, tiene un 93 en la Hobby…). Tampoco lo eché mucho en falta, si os soy sincero, porque por ese entonces ya tenía edad para revelarme contra el sistema y comprarme una GameCube para jugar a esa muestra de supremacía en el diseño de videojuegos por parte de Nintendo que es The Legend of Zelda: The Wind Waker.

A lo que iba; este texto iba a ser la introducción de mi análisis sobre Ico, un simple parrafillo, pero como hoy planeaba acostarme temprano la cosa se me ha ido de las manos y claro, ha pasado lo que ha pasado. Y ahora aquí debería aparecer dicho análisis. Pero, asumámoslo, ¿qué os voy a contar yo a estas alturas sobre Ico que no sepáis o no se haya escrito ya mil veces? Así que permitid que me despida aquí, no sin antes hacer una última reflexión: mis padres se esforzaron todo lo que pudieron por alejar los videojuegos de mí. Durante mi infancia la que es mi principal afición tuvo en la casa donde yo vivía una consideración similar a las drogas, y esta no es una comparación tan exagerada como pueda parecer. Por el contrario en casa de mi amigo, tal y como él presumía, nunca hubo la obligación de terminar los deberes antes de jugar o de irse a la cama temprano porque al día siguiente había cole; tuvo todos los juegos que quiso y jugó a ellos tanto como se le antojó. Hoy en día yo estoy escribiendo en esta web, de temática evidente. Mi colega, que un día fue amigo y ahora es poco más que conocido porque así es la vida, tiene una PS3 en algún rincón de su salón cogiendo polvo, y la pobre no ha acumulado a estas alturas ni diez horas de juego. Papá, mamá, tomad nota.

………………………………………………………………………………………………………………

P.D.: ¿por qué cojones era amigo de ese imbécil?